(39)

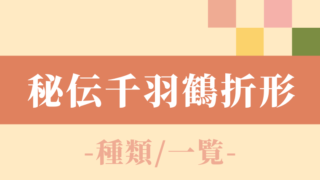

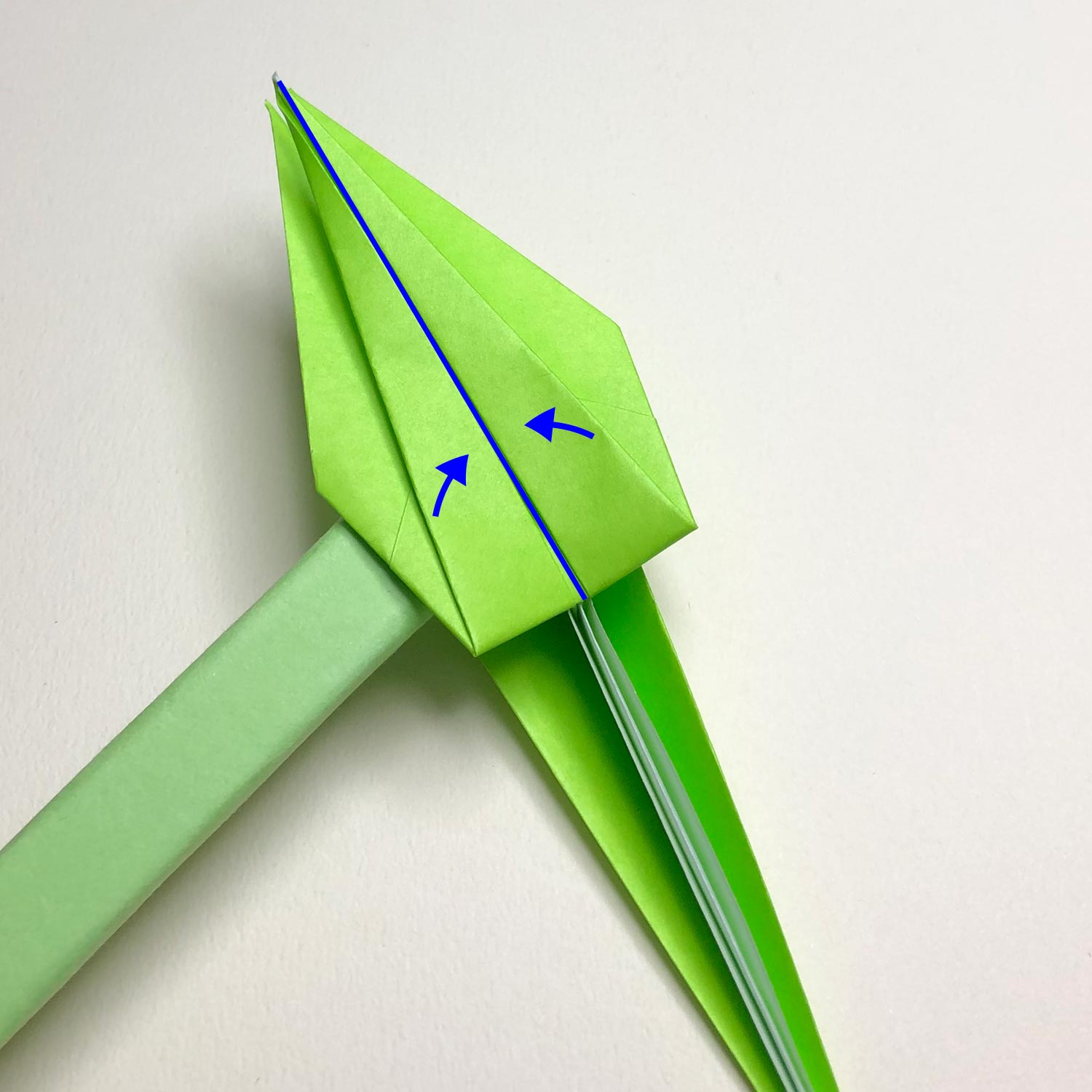

両側を矢印の方向に動かし、折り目をつけていきますが、

こちらは、中心の線にしっかり合わせずに、

少しすき間を空けて折りましょう。

(40)

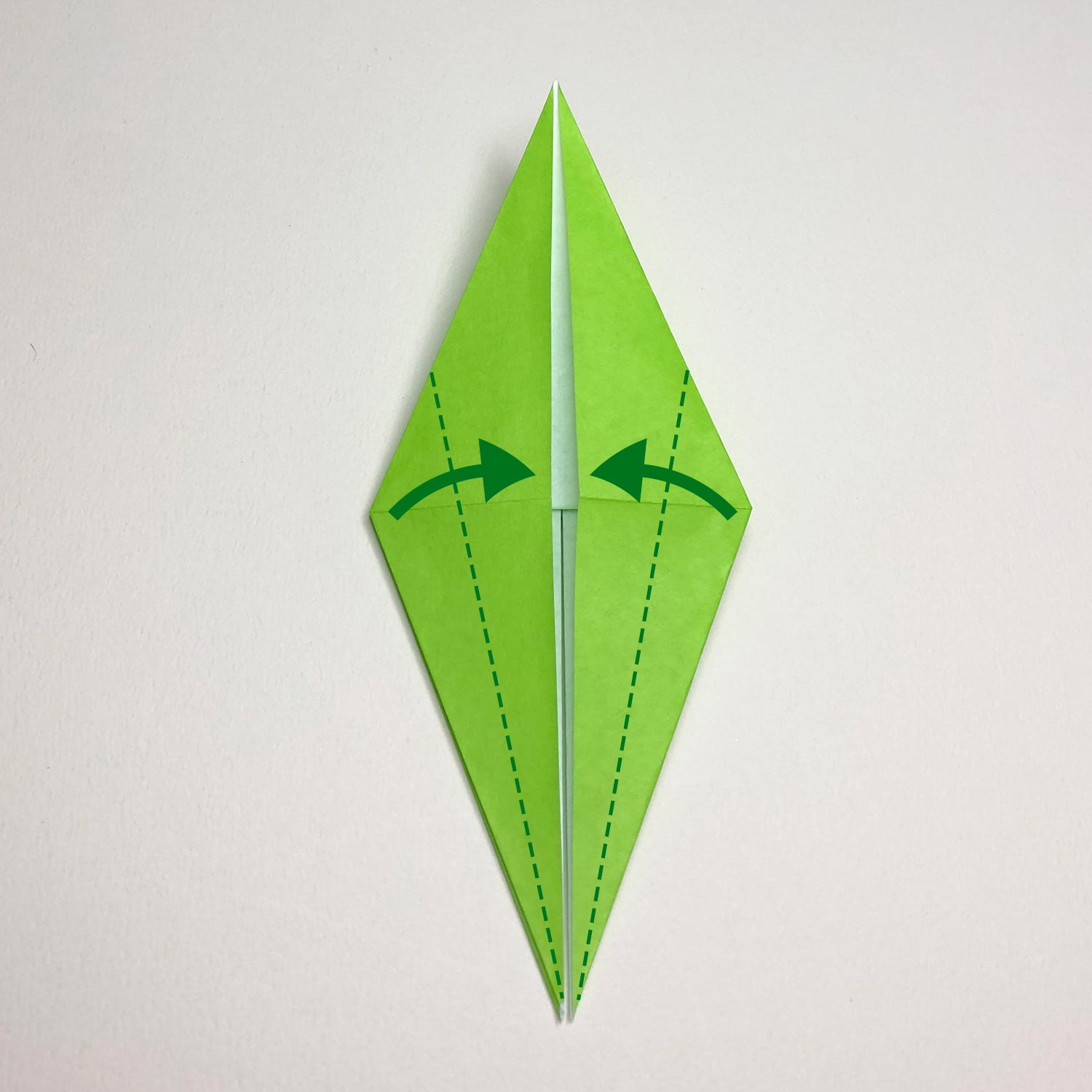

写真のように、中心の線から少しすき間を空けて折ります。

(41)

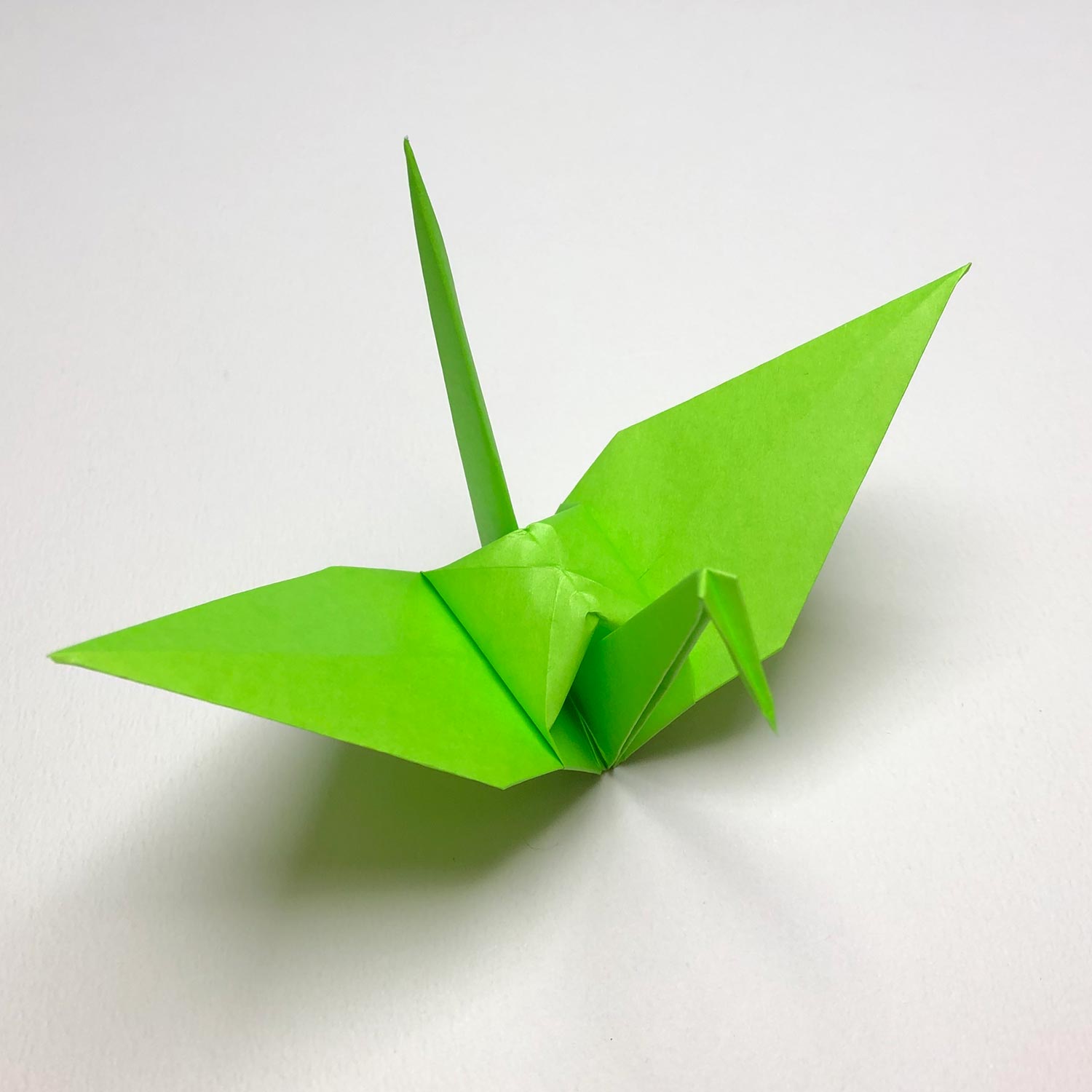

全体の写真がこちらです。

すき間を空けておくと、後の手順で折りたたみやすくなります。

(42)

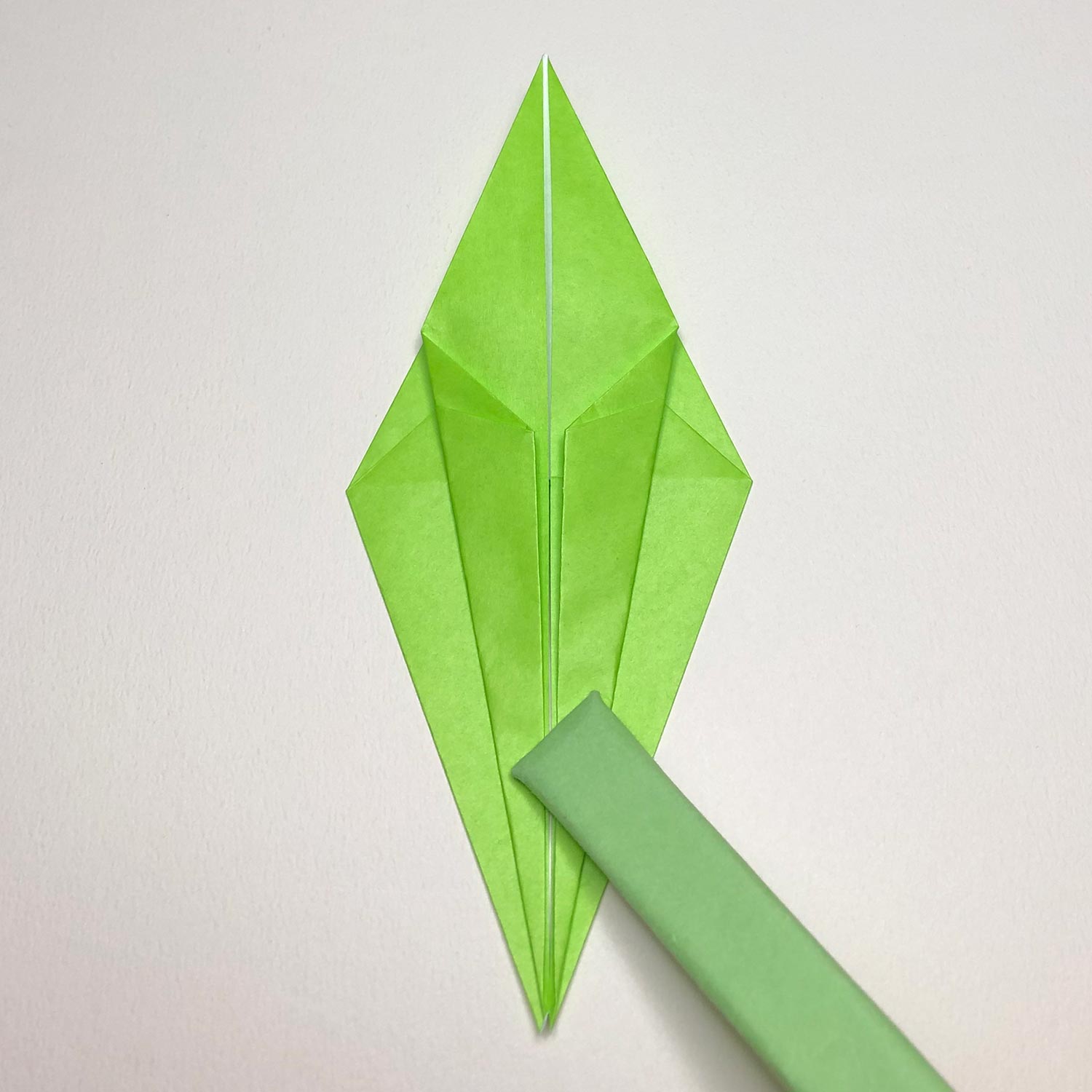

折り目をつけたら、そのまま裏返しましょう。

(43)

紙を裏返したら、

両側を矢印の方向に動かし、折り目をつけていきます。

(44)

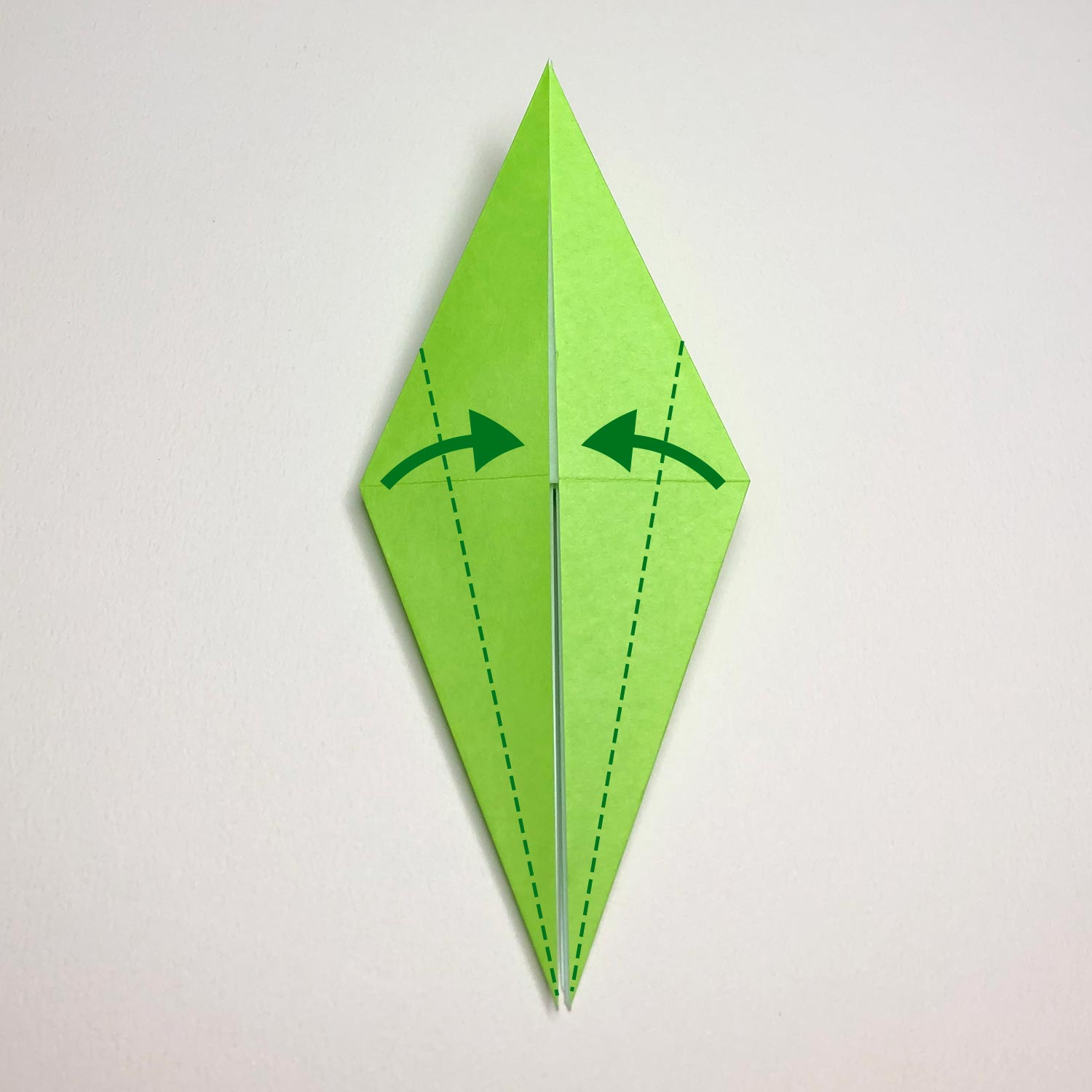

折り目をつけるとこのようになります。

こちらも、少しすき間を空けておきましょう。

(45)

続いて、片側を矢印の方向に少し開きます。

(46)

このように開きましょう。

(47)

下側を矢印の方向に動かし、

すでに折り目があるところ(点線部分)で折りたたみます。

(48)

このように折りたたみます。

(49)

両側を矢印の方向に動かし、

青い線のところに、軽く折り目をつけましょう。

(50)

このように折り目をつけます。

(51)

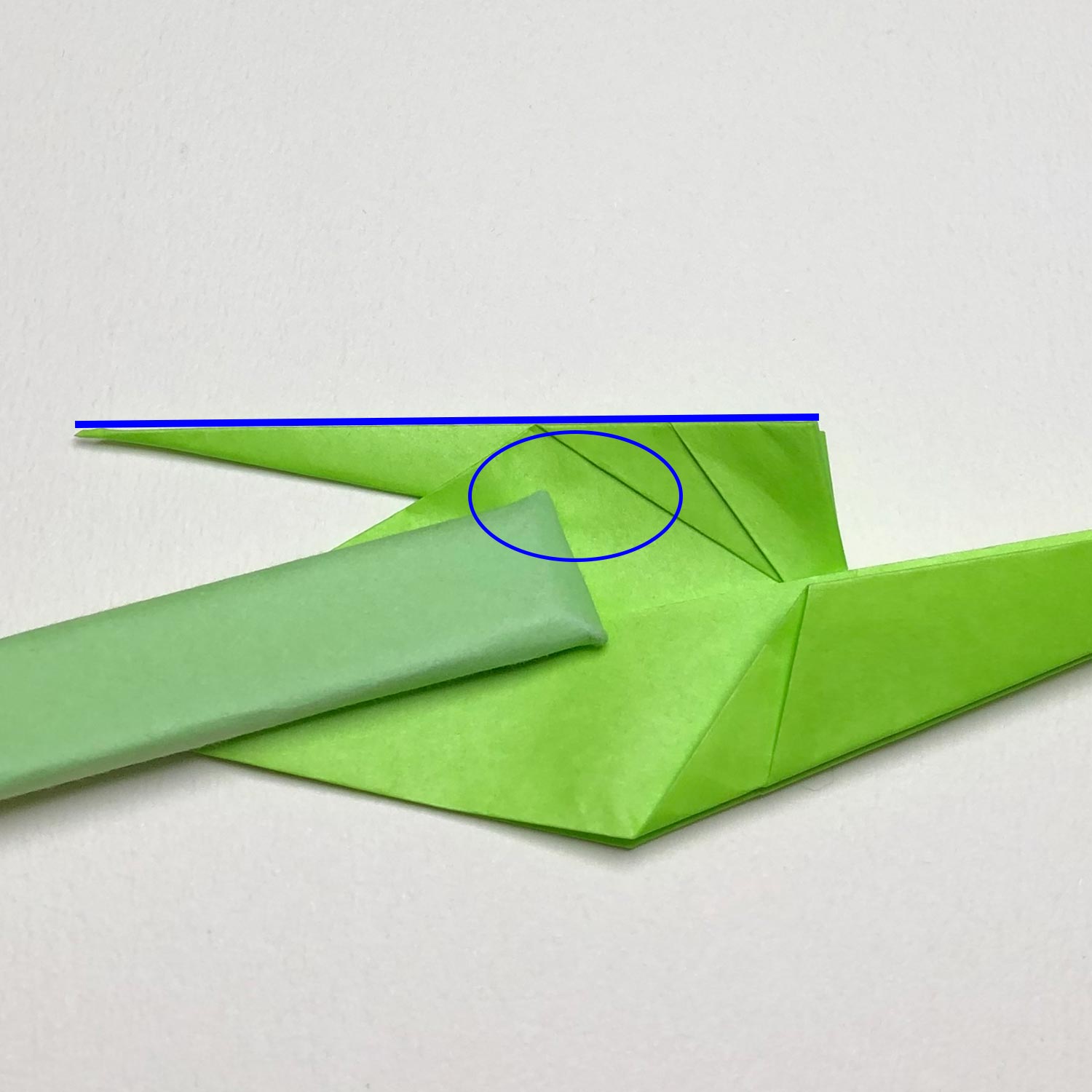

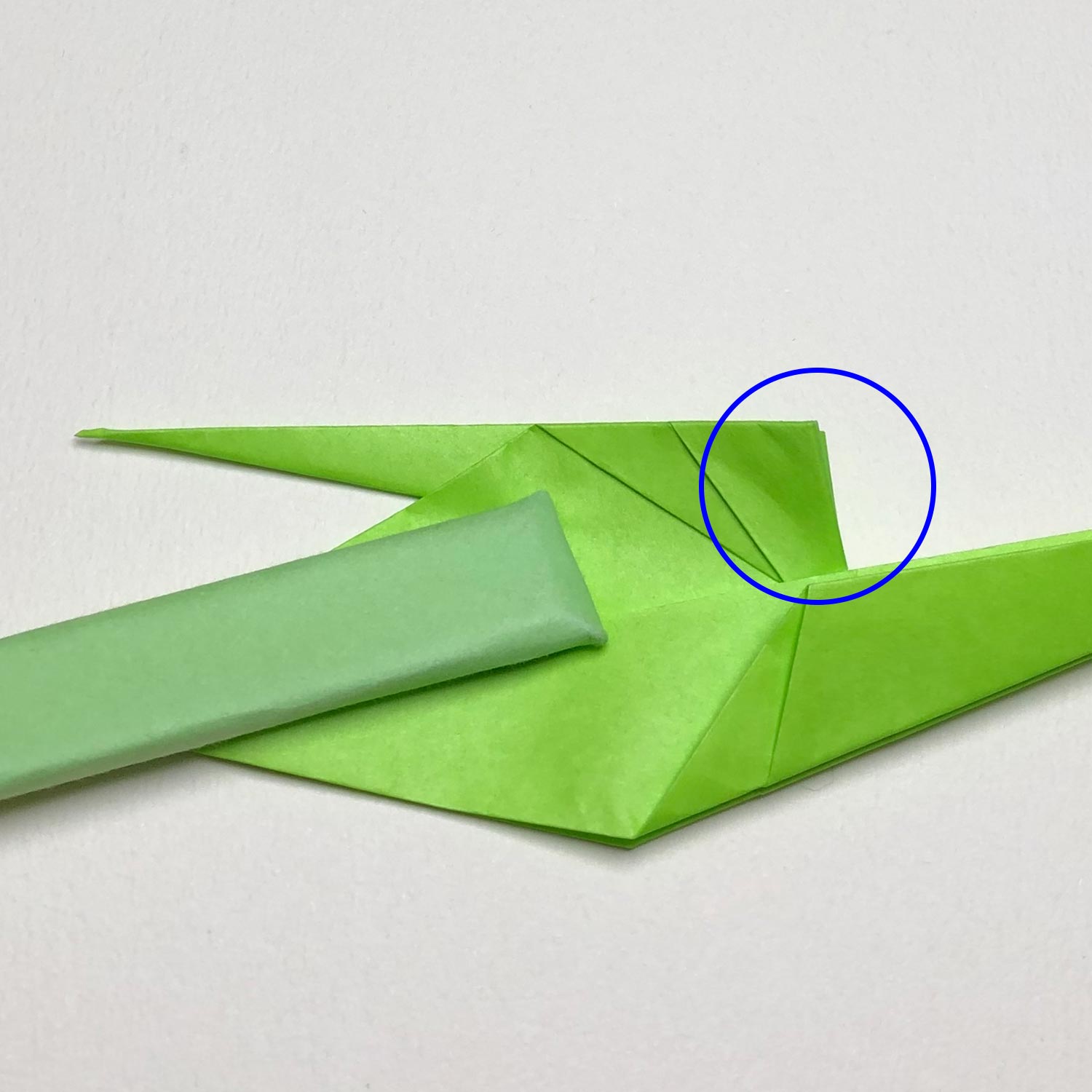

(39)と(43)番目の手順で、少しすき間を空けて折ることで、

青い丸のところにすき間ができ、折りたたみやすくなります。

(52)

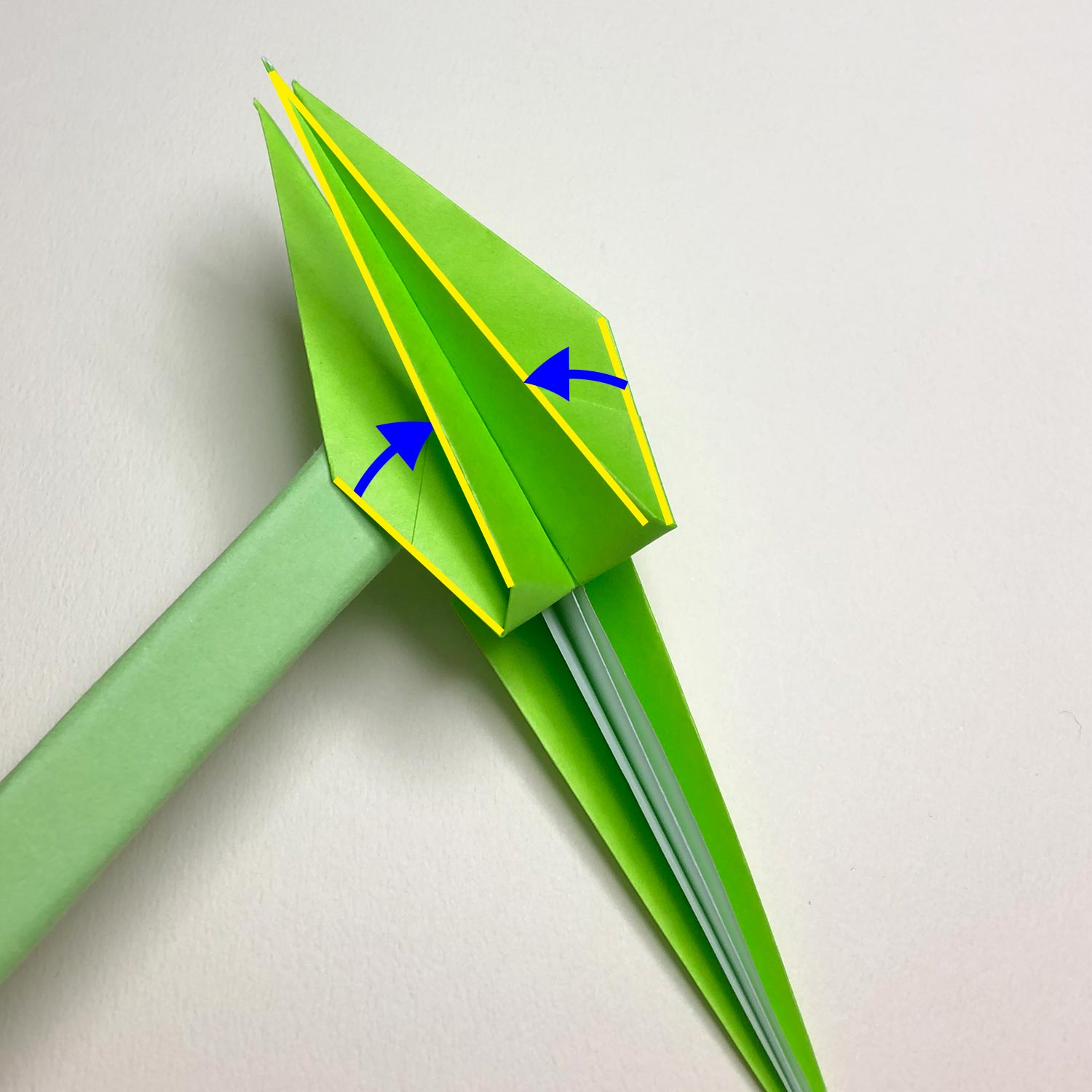

外側を矢印の方向に動かし、

黄色い線のところをそれぞれ合わせていきます。

(53)

青い線のところが、平らになるように合わせましょう。

平らになるように合わせたら、

青い丸のところを両側からつまみ、紙を抑えます。

(54)

紙を抑えながら、

青い丸のところに折り目をつけましょう。

(55)

折り目をつけるとこのようになります。

(56)

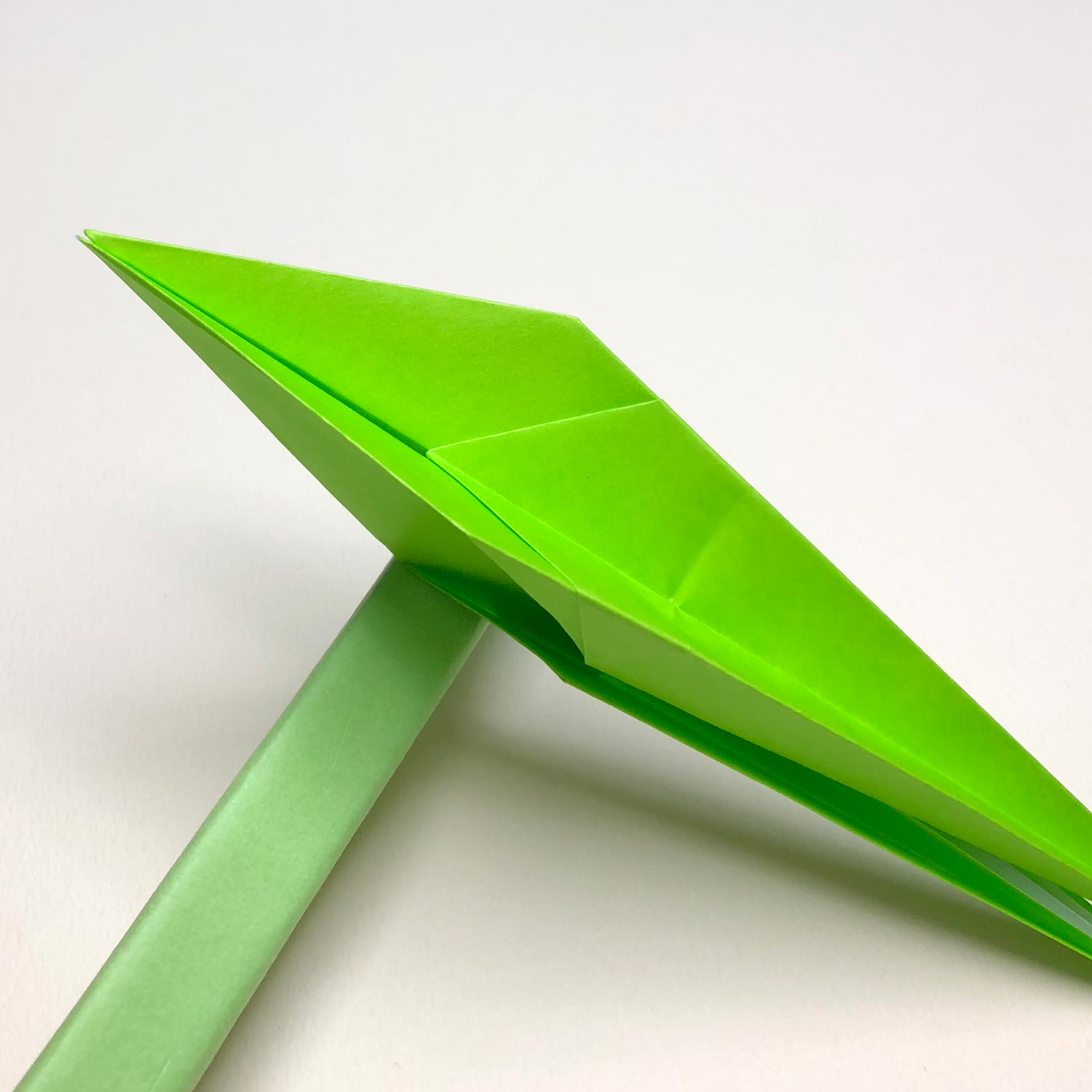

横から見るとこのようになります。

(57)

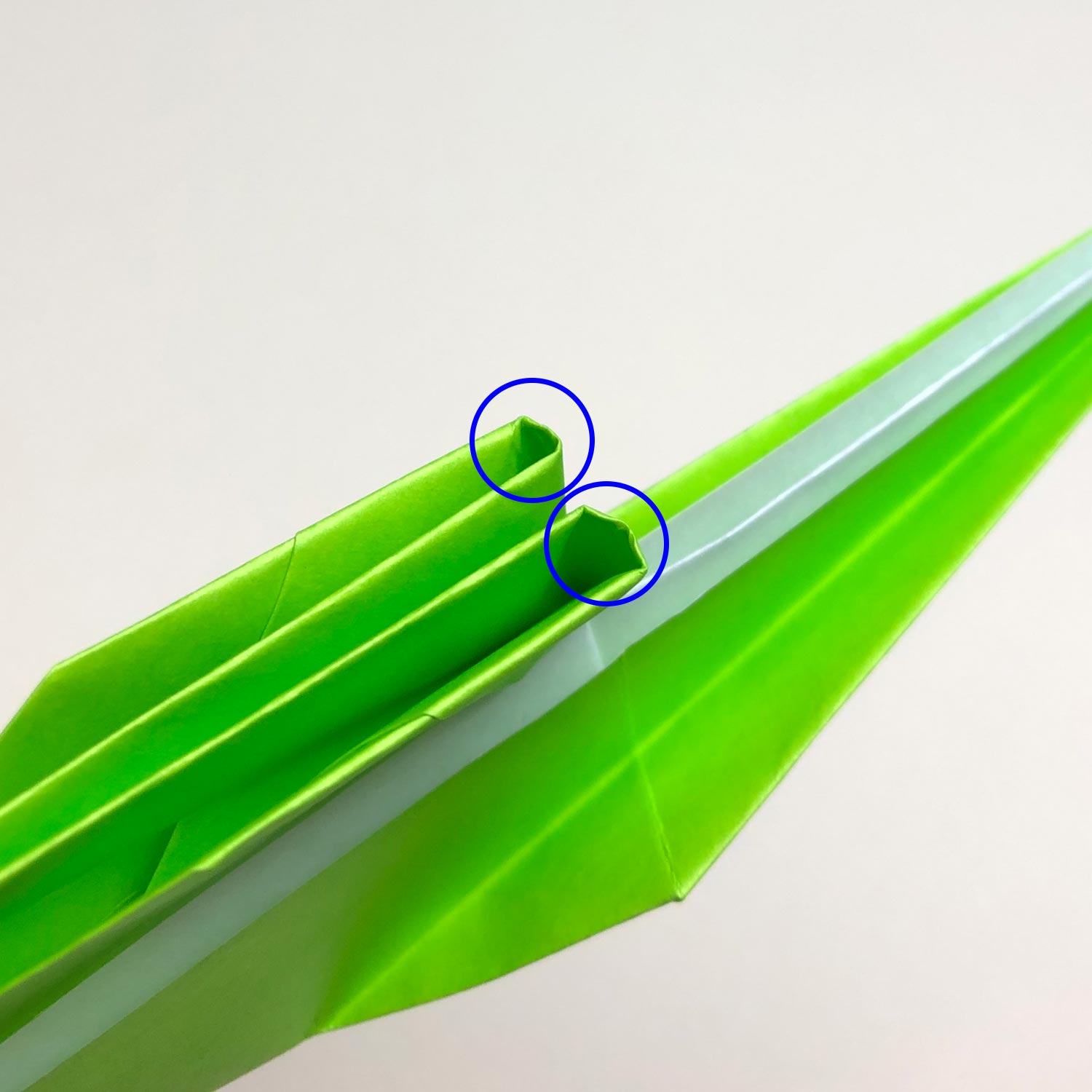

折り目をつけるときに、

青い丸のところが、写真のような形になり、

折り目がつけづらくなる時があります。

(58)

その場合は、矢印の方向から、爪で軽く押すと、

(59)

写真のように、少し丸くなるので、

折り目をつけやすくなります。

(60)

もう一方も、同じように折り目をつけましょう。

(61)

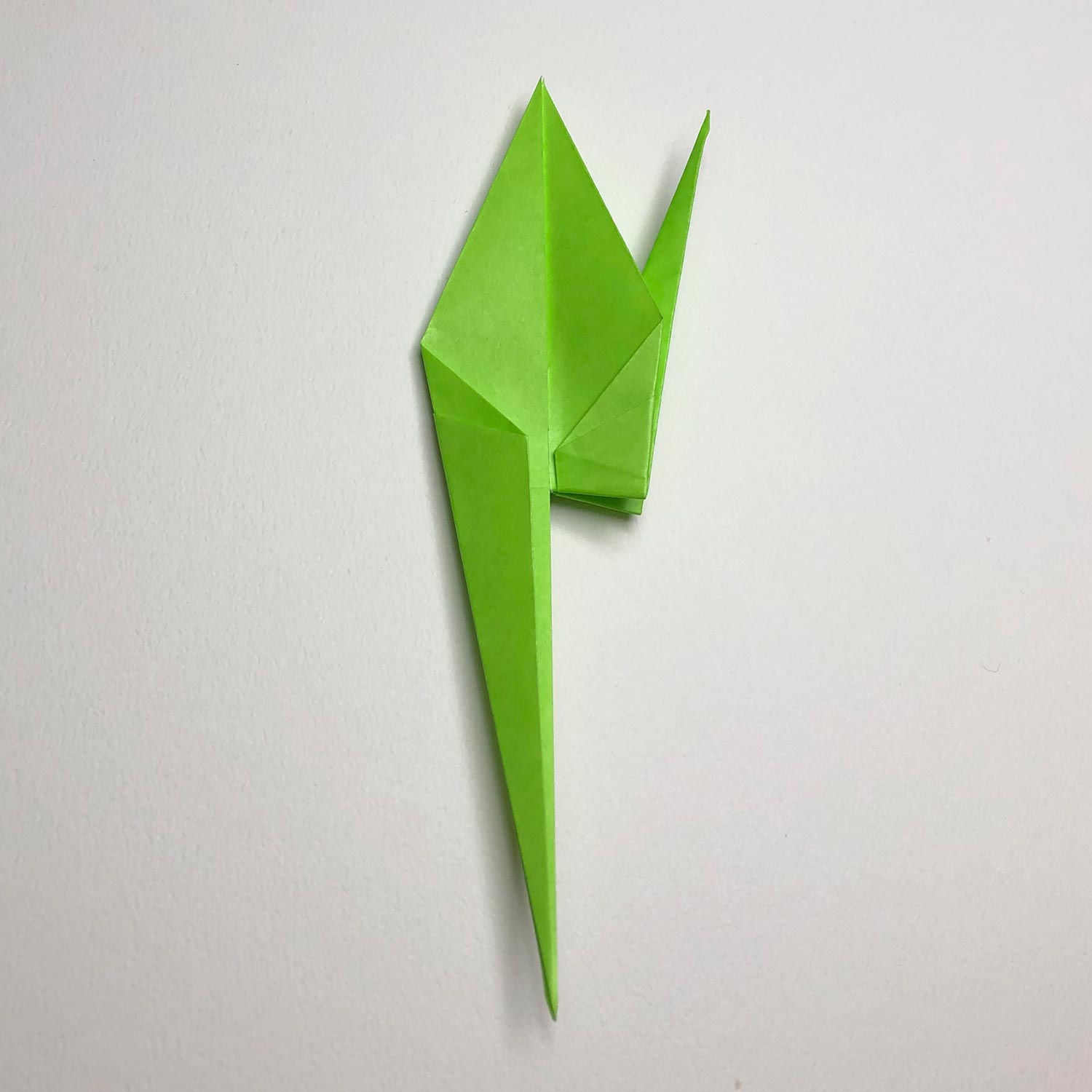

折り目をつけると、このようになります。

(62)

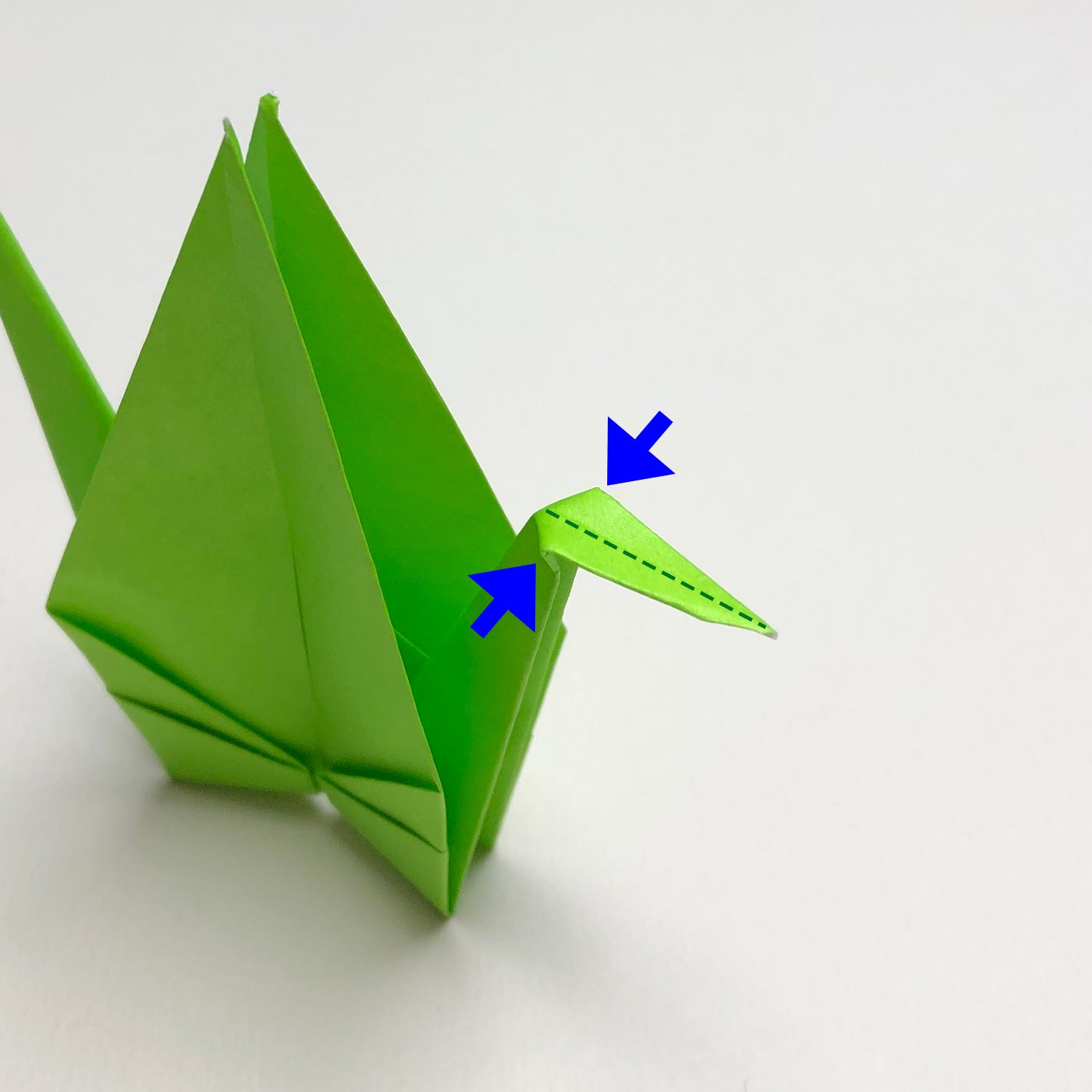

続いて、”くちばし”を折っていきましょう。

青い丸のところを、両側からつまみ、

先端を矢印の方向に動かして、軽く折り目をつけていきます。

つまむ位置(青い丸のところ)を変えると、”くちばし”の長さが変わります。

(63)

軽く折り目をつけると、このようになります。

(64)

矢印のところをつまみながら、

点線部分に折り目をつけましょう。

(65)

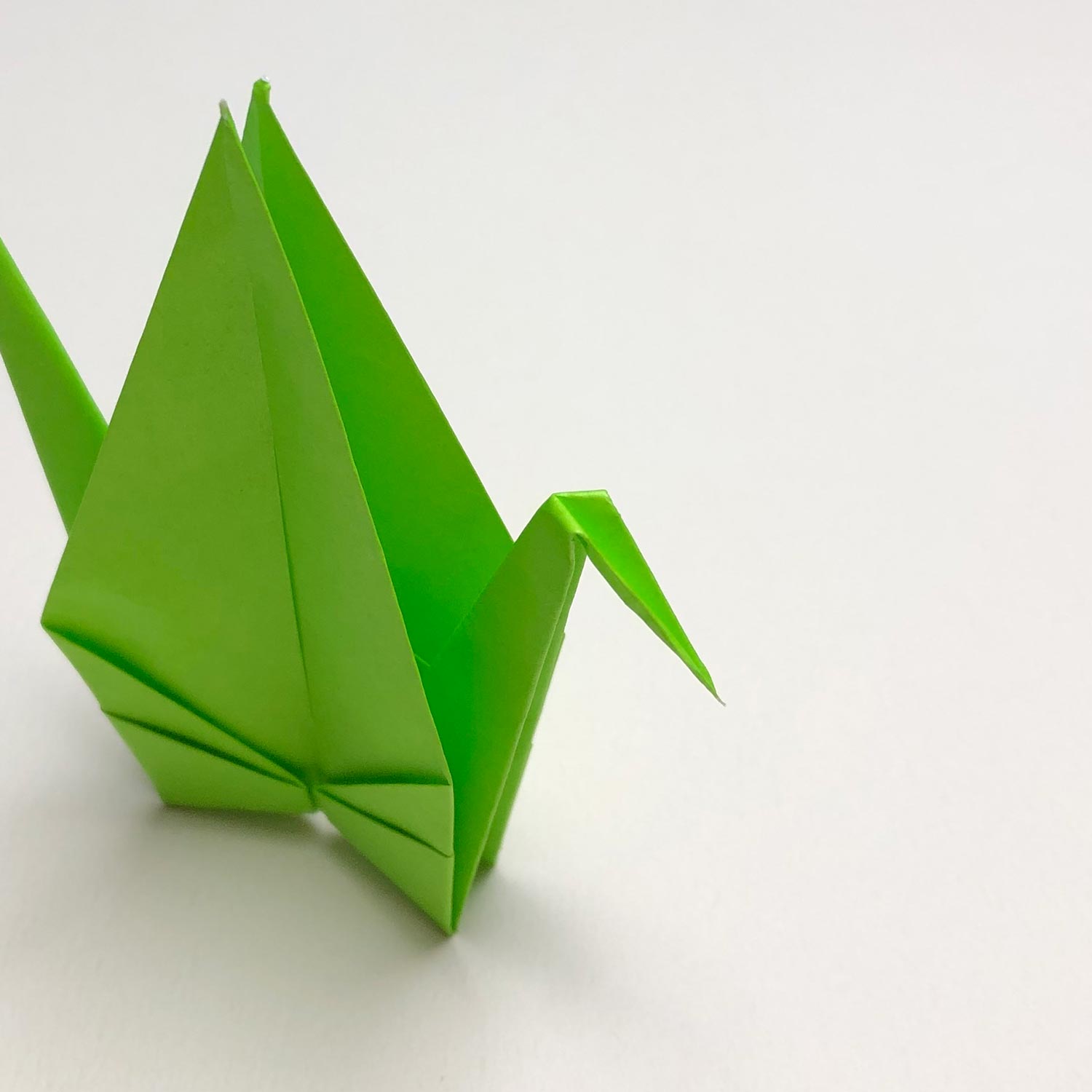

折り目をつけると、このようになります。

これで、”くちばし”を折ることが出来ました。

(66)

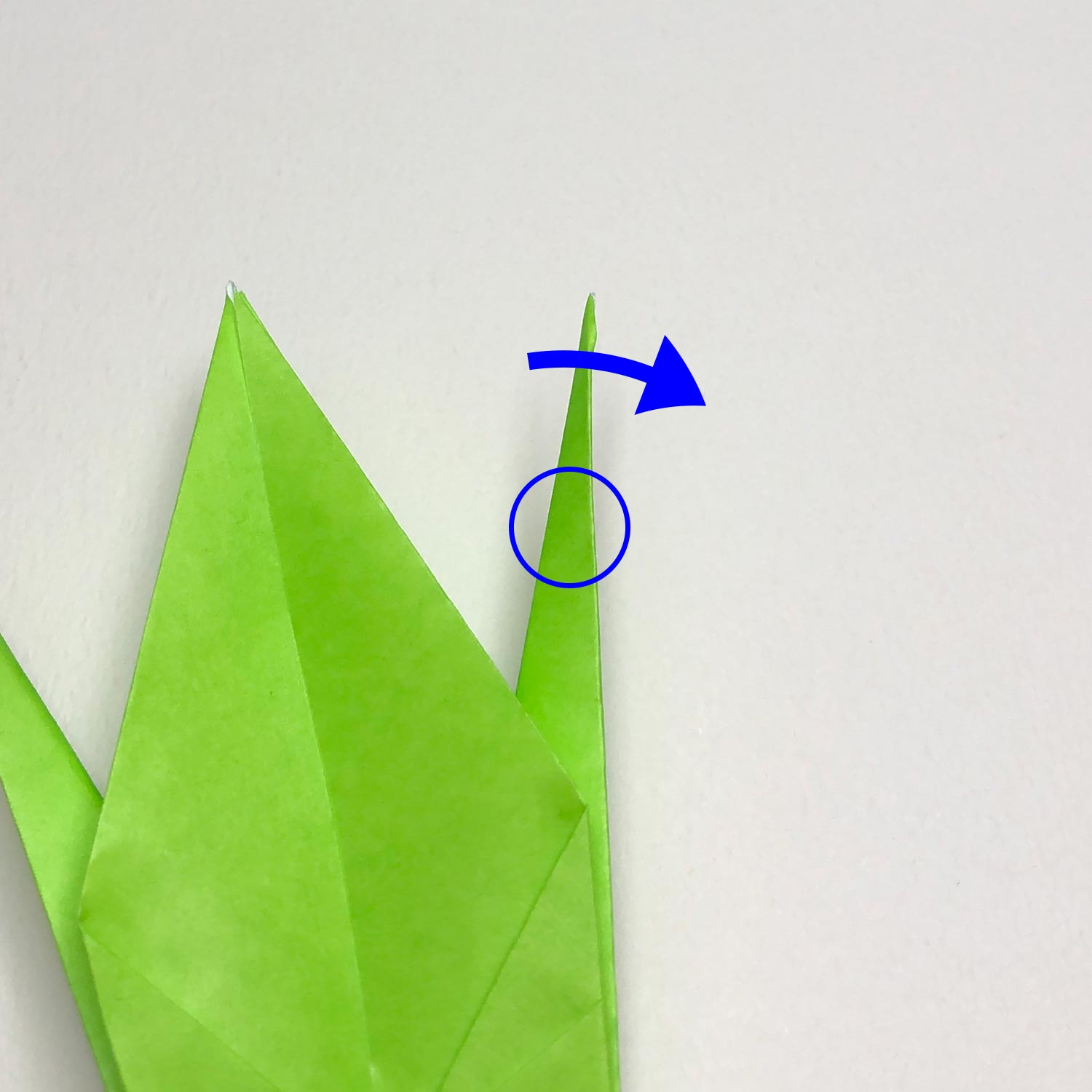

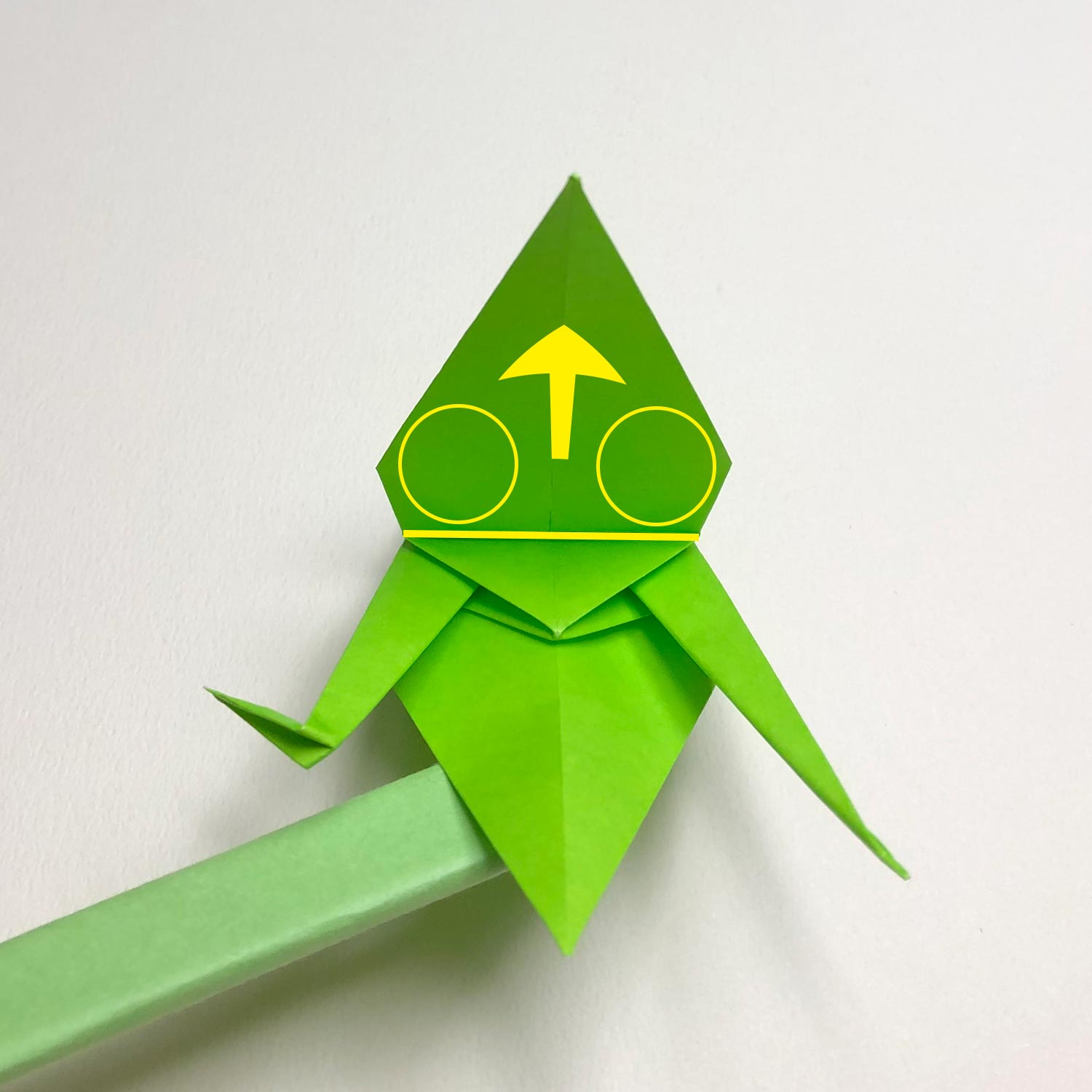

最後に”つばさ”を広げていきましょう。

(67)

はじめに、写真のように、少し開きます。

”つばさ”の広げ方は、2パターンあるので、

お好みのパターンで広げましょう。

(68)

パターン1は、

”つばさ”に折り目をつける方法です。

黄色い丸のところをつまみ、黄色い線に折り目をつけるように、

矢印の方向にめくっていきます。

完全に折り目がつく”少し手前”のところまで折り目をつけると、”つばさ”が綺麗に広がります。

(69)

”つばさ”に折り目をつけると、このようになります。

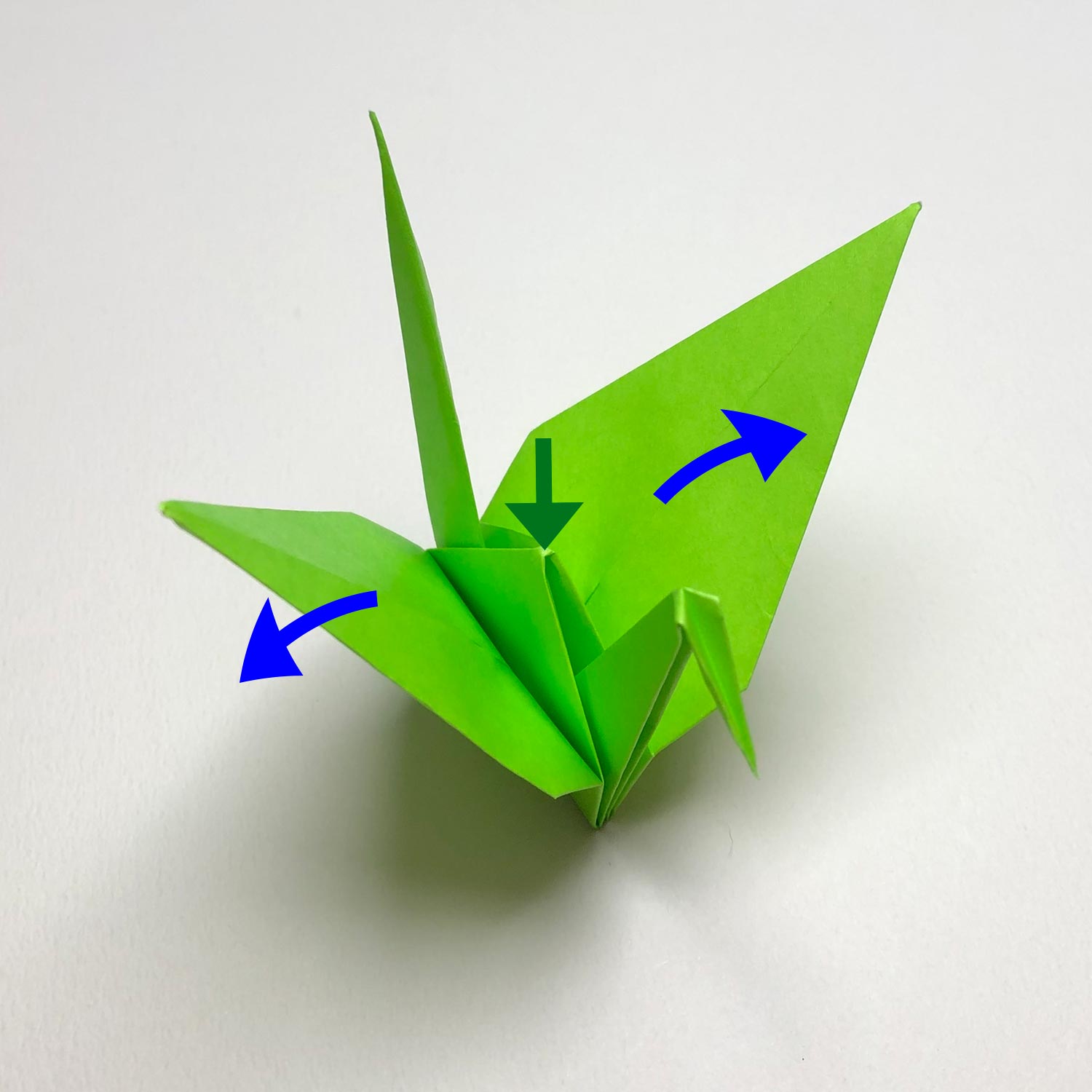

(70)

パターン2は、

”せなか”を膨らませる方法です。

両側の”つばさ”を外側に動かしながら、”せなか”の部分を上から押していきます。

(71)

”せなか”を膨らませると、このようになります。

連鶴(れんづる)は、パターン1で”つばさ”を広げることが多いです。

折り鶴の完成です!

当サイトでは、連鶴の折り方もご紹介しております。

はじめて連鶴を折る方は、下記のページがおすすめです!

約40種類の連鶴の完成イメージは、下記のページからご覧になれます。