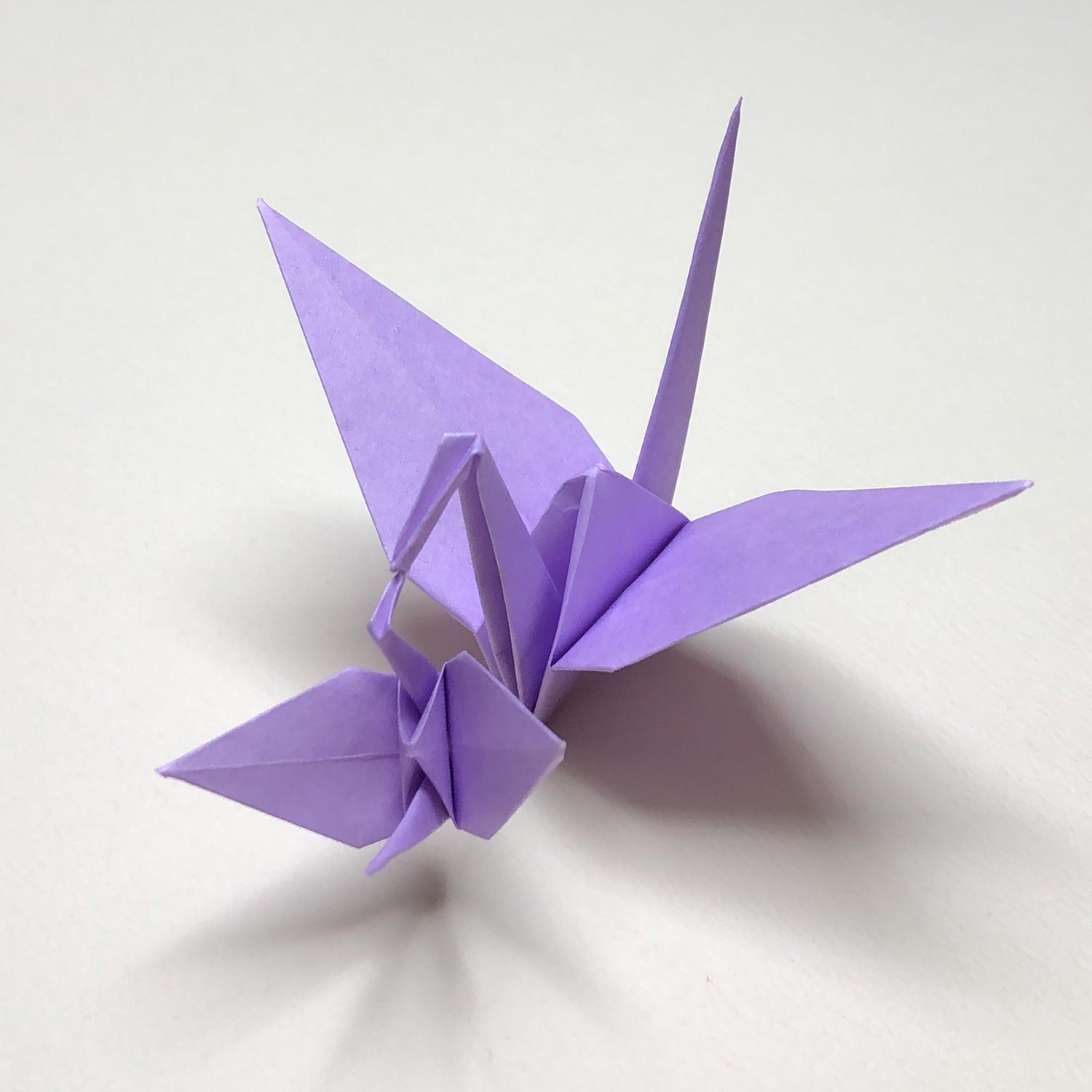

【連鶴】拾餌(えひろい)

拾餌(えひろい)は、

1797年に発行された『秘伝千羽鶴折形』に掲載されている連鶴”49種”の中のひとつです。

On the other pages, there is how to fold this model in English.

Please check the link below.

— 総合難易度 —

☆1:☆・・・・・・・・・

— 項目別 —

切れやすさ:☆・・・・

ふくざつさ:・・・・・

折りにくい:・・・・・

拾餌(えひろい)は、

2羽の鶴が、”くちばし”同士で繋がりあう連鶴になります。

”つばさ”同士で繋がるよりも、つなぎ目が切れやすくなるので、慎重に折っていきましょう!

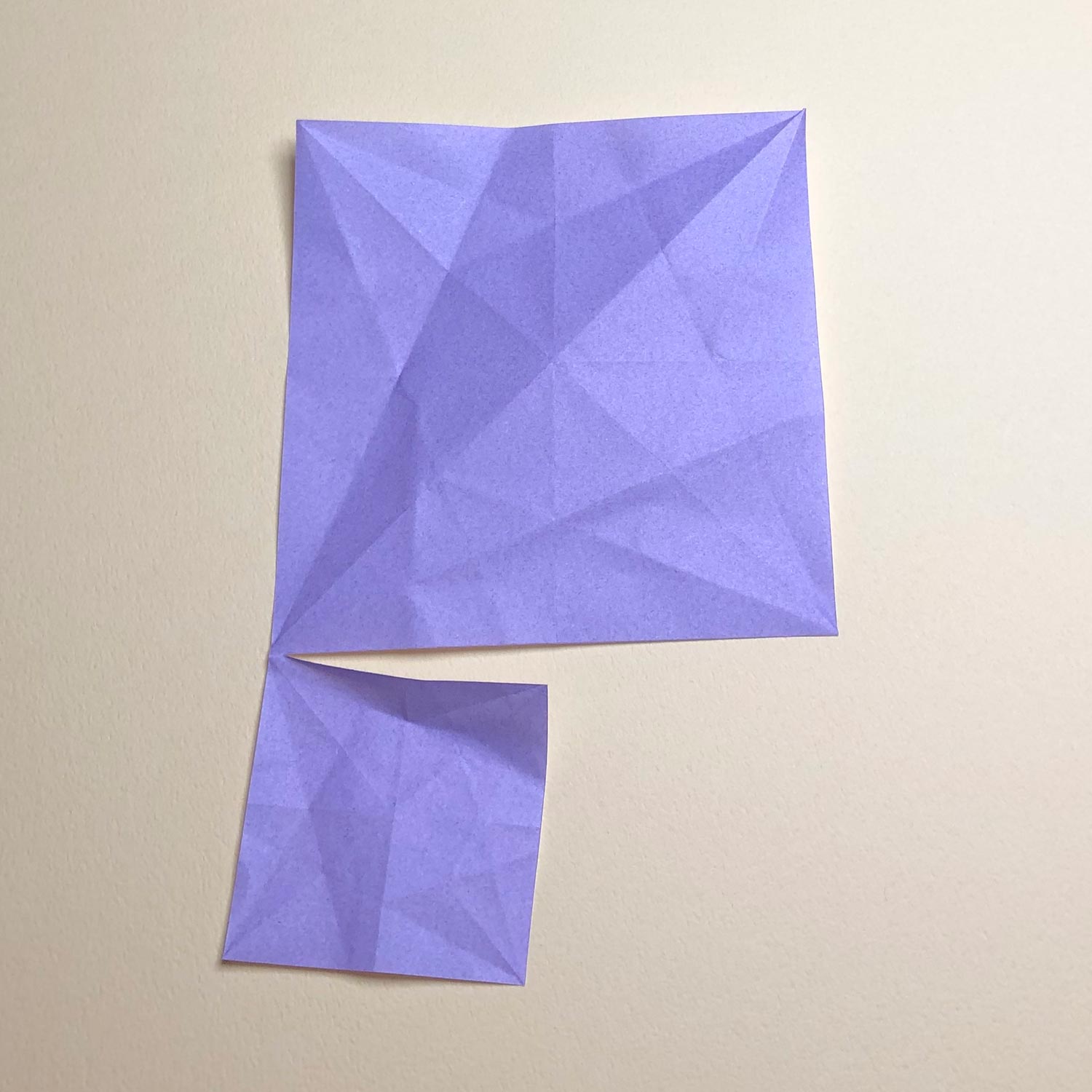

拾餌(えひろい)の完成イメージ

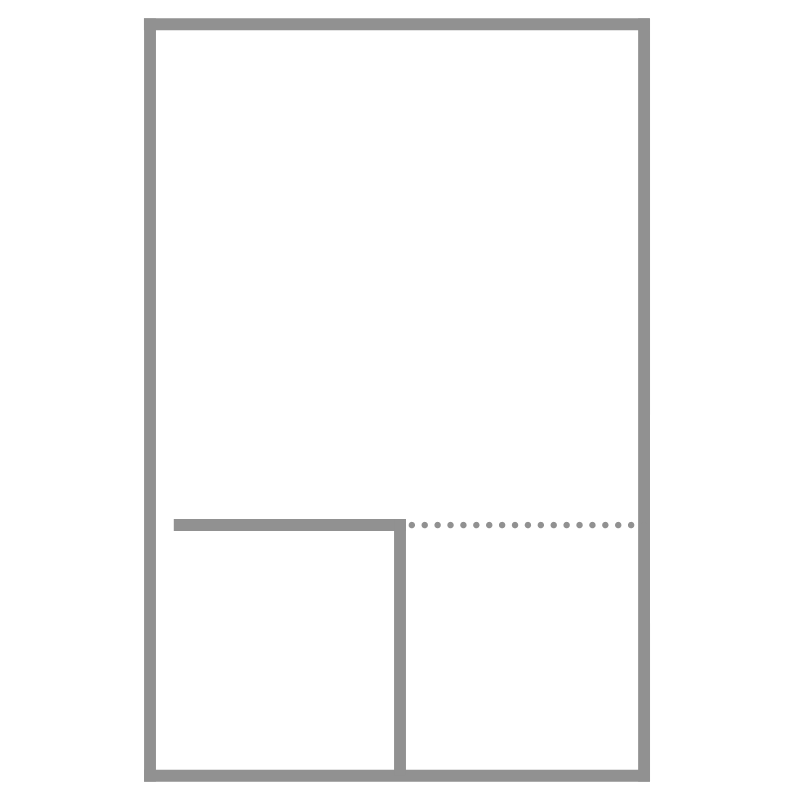

拾餌(えひろい)の折り図

<参考>『秘伝千羽鶴折形』1797年

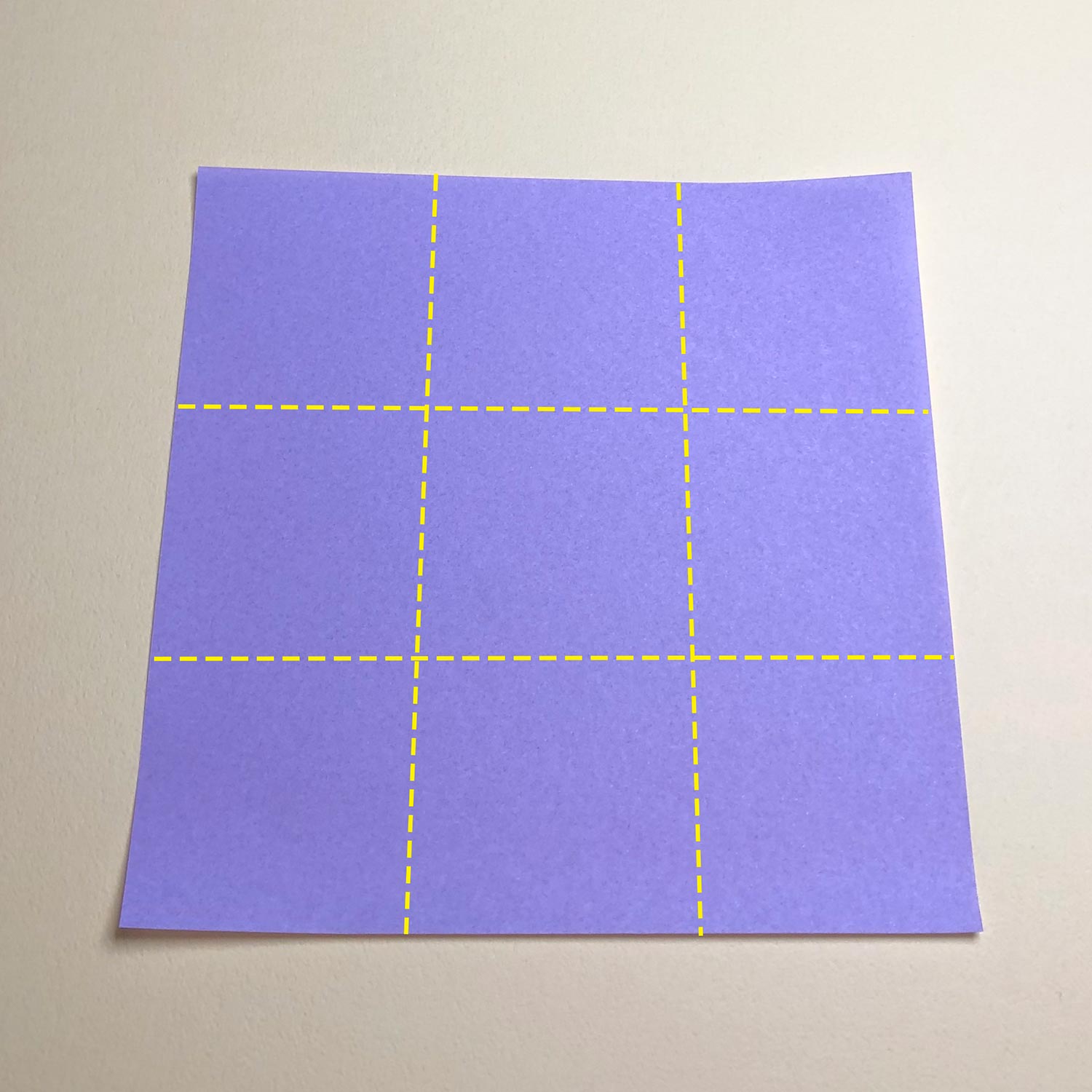

折り紙の準備

【サイズ】

15cmの折り紙。

または、それより大きいもの

今回使用している折り紙は、15cmの片面折り紙になります。

大きめの折り紙を使うと、折りやすくなるのでおすすめです!

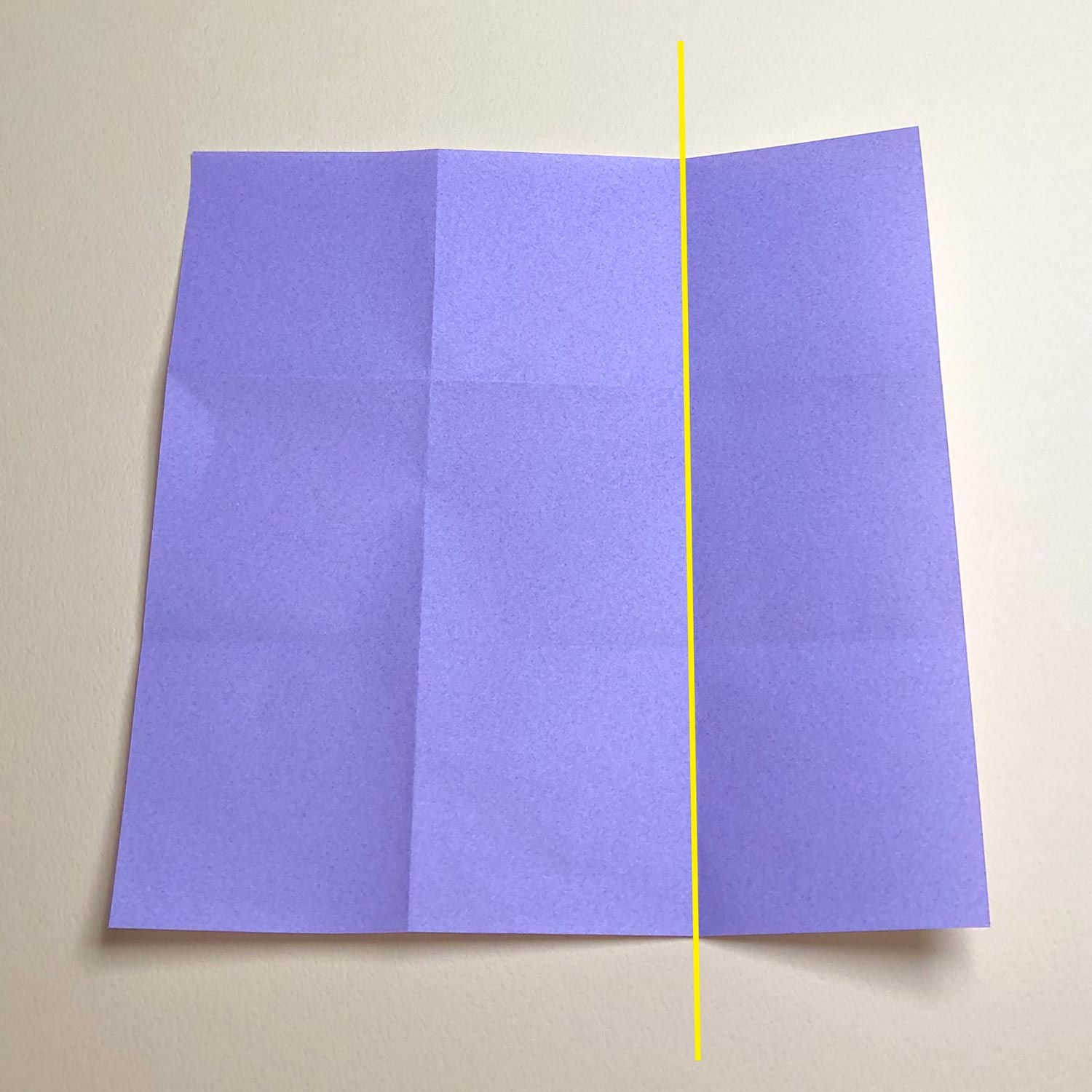

はじめに、折り紙の”たて”と”よこ”を、

それぞれ三つ折りにしましょう。

(三つ折りの仕方は、下記のリンクにてご紹介しております)

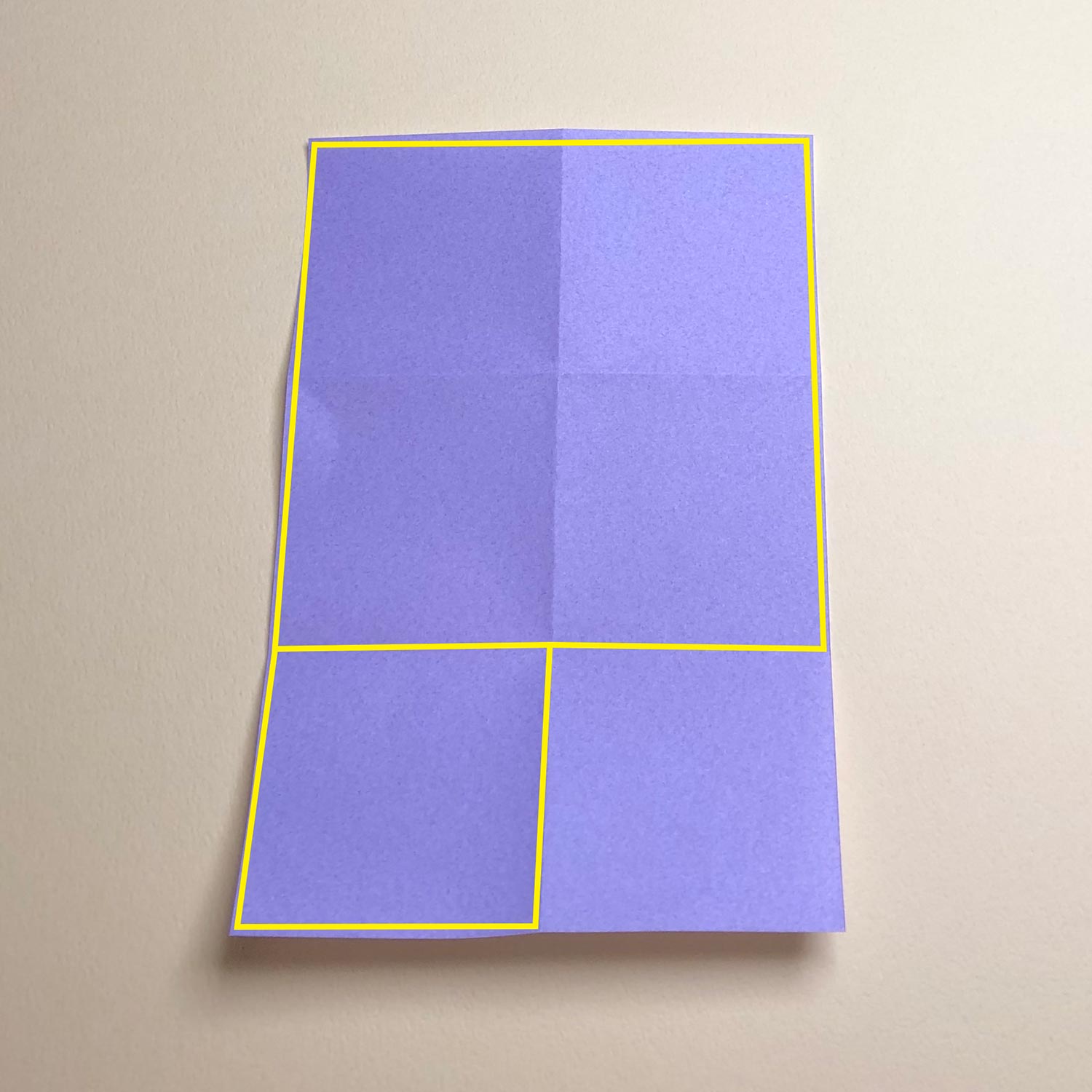

三つ折りにしたら、黄色い線のところで紙を切り取ります。

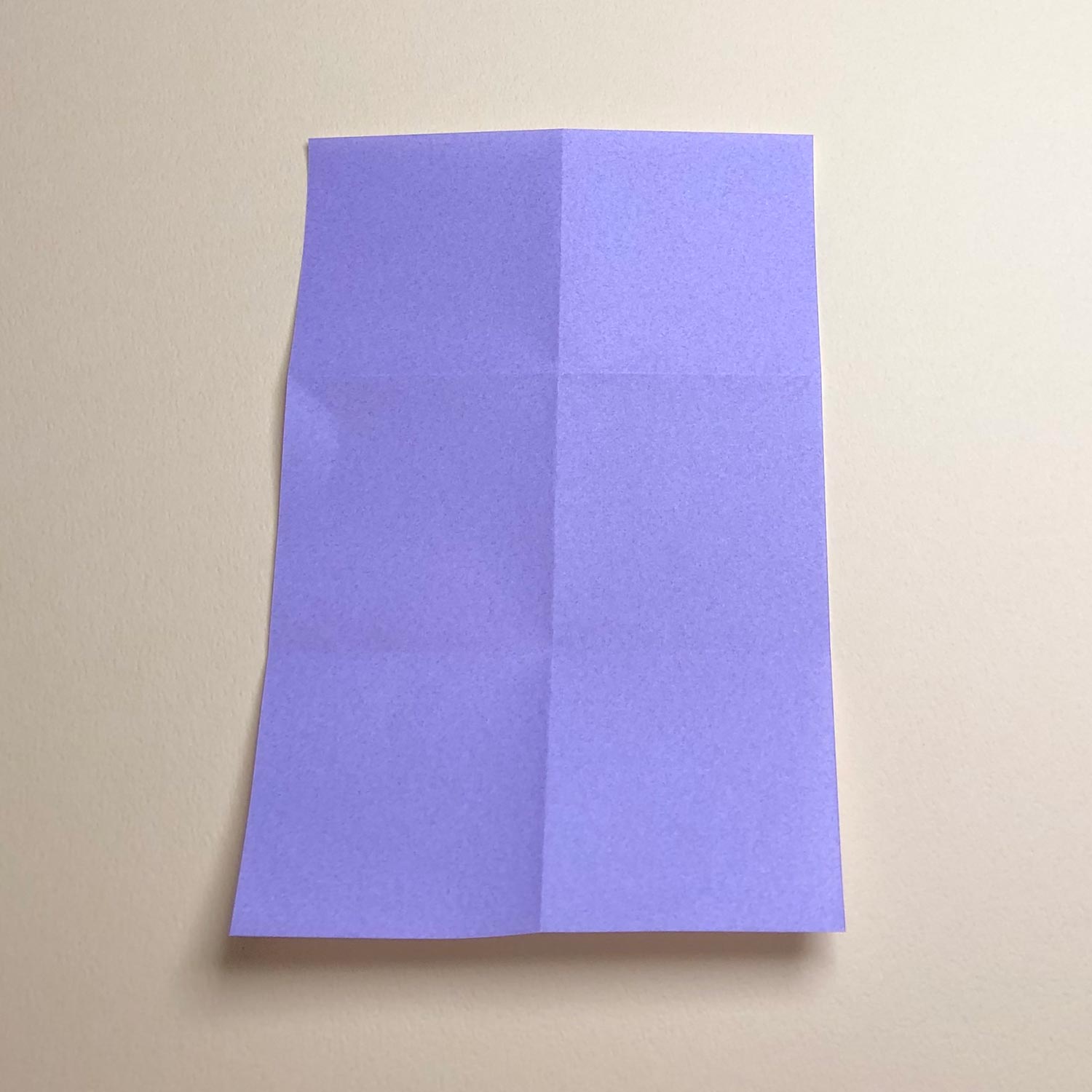

このようになります。

これで、拾餌(えひろい)の折り紙の準備は完了です!

折り目をつけていこう

つなぎ目を切れにくくするには

連鶴は、

紙を切る前に、”鶴の基礎となる部分”の折り目をつけることが大切です。

先に紙を切ってしまうと、折り目をつけている時に紙が切れてしまうことがあるので、

ここでしっかりと折り目をつけておきましょう!

”鶴の基礎となる部分”の折り目のつけ方は、

下記リンクの”連鶴用の鶴の折り方”にてご紹介しております。

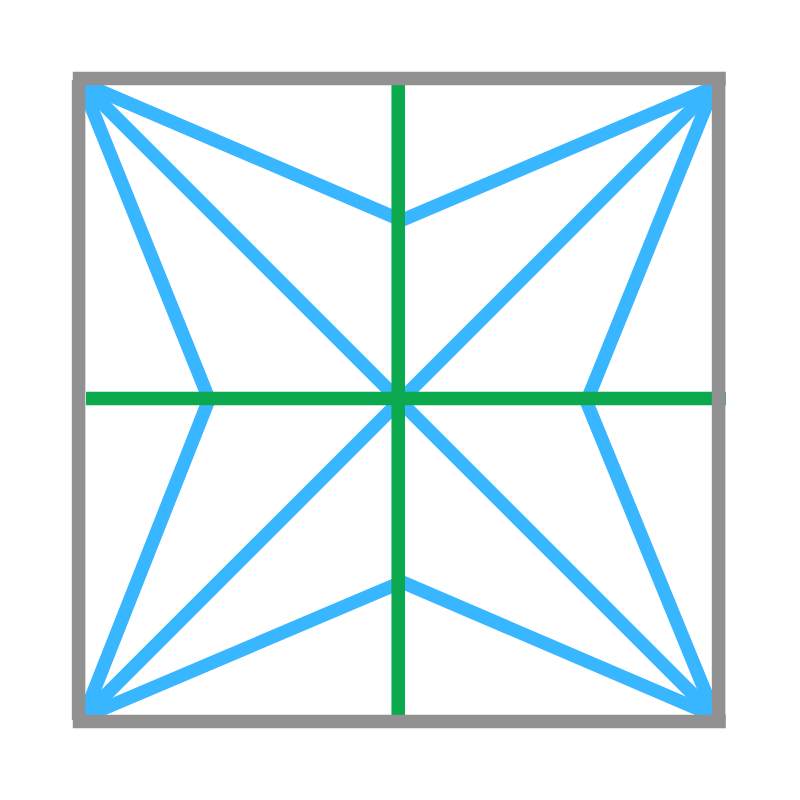

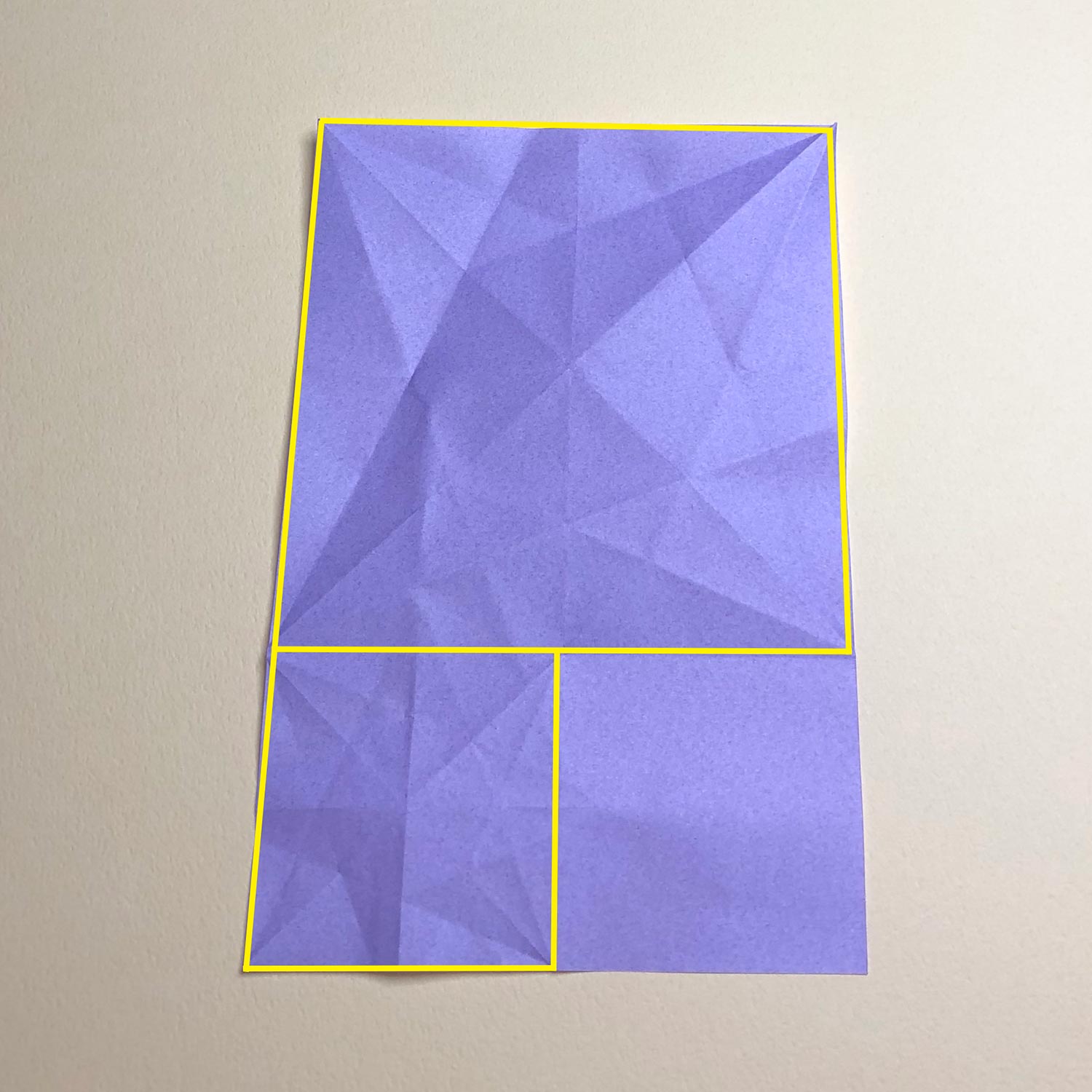

ひとつひとつの四角に、

緑の線と、青い線の折り目をつけていきましょう。

拾餌(えひろい)では、

黄色い線で囲った四角に、それぞれ折り目をつけていきます。

(詳しい折り目のつけ方は、下記のリンクにてご紹介しております)

折り目をつけたあとがこちらです。

図の緑の線と、青い線の折り目がついてるか、しっかり確認しておきましょう。

折り紙を切っていこう

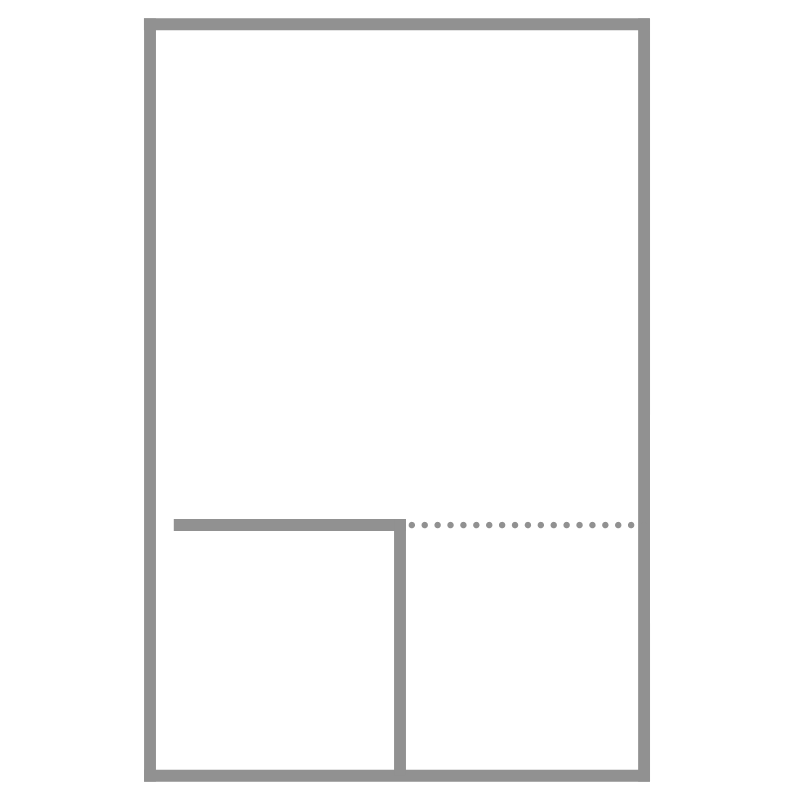

折り目をつけ終えたら、折り図通りに紙を切っていきましょう!

拾餌(えひろい)の折り図

<参考>『秘伝千羽鶴折形』1797年

点線のところも切り取ると、このようになります。

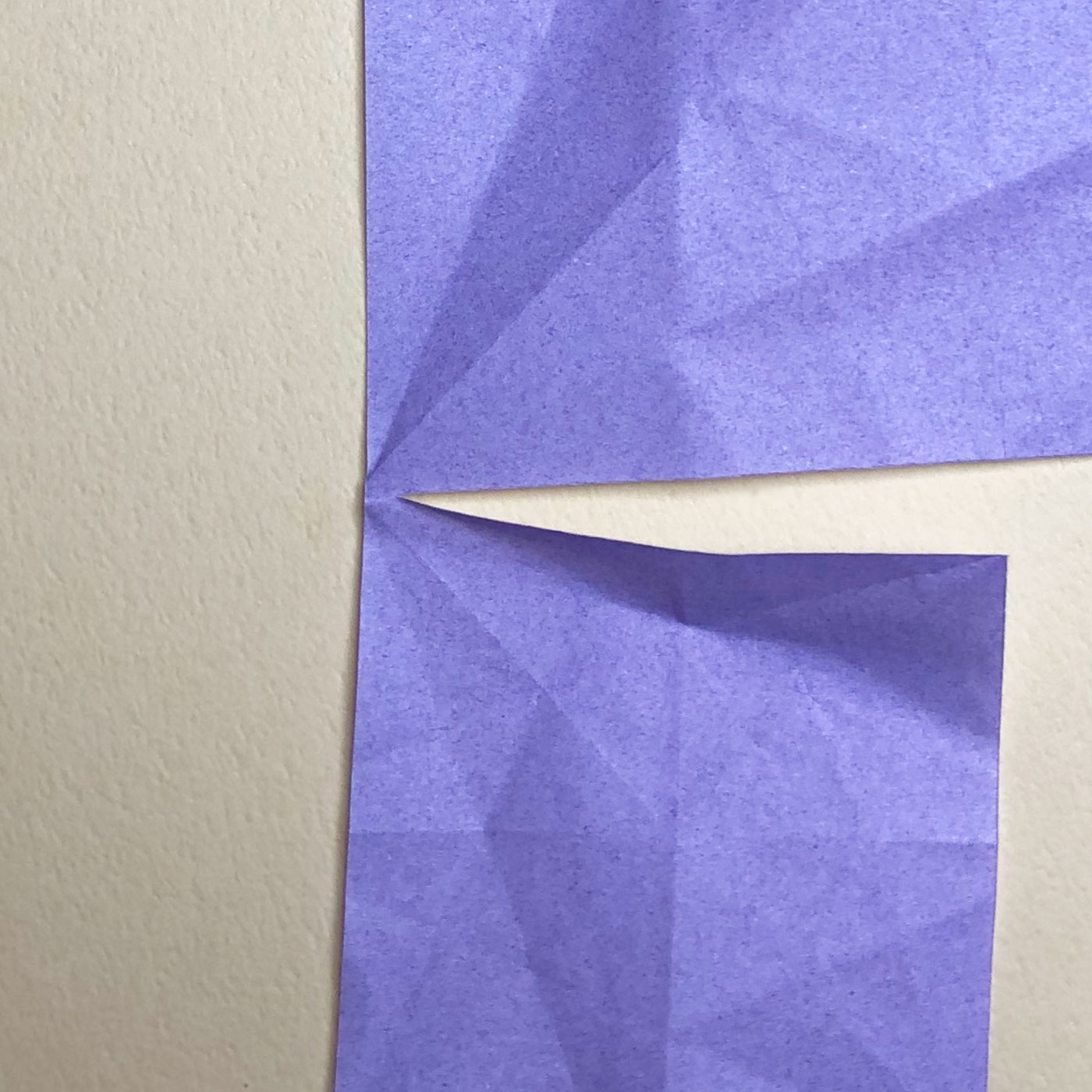

切れ目部分の拡大がこちらです。

今回使用しているのは、15cmの折り紙になるので、

2.5mmほど残してあります。

鶴の向きを確認しよう

鶴の向きを確認する

連鶴は、鶴の向きを確認しながら折っていくことが大切です。

当サイトでは、

”つばさ”になるところを目印にして、折り進めていきますが、

”くちばし・しっぽ”になる部分を目印にしても、問題なく折ることが出来るので、

どちらかを目印に折り進めていきましょう。

わかりやすいように、裏面に薄く印をつけておくと、

間違えずに折ることができるのでおすすめです。

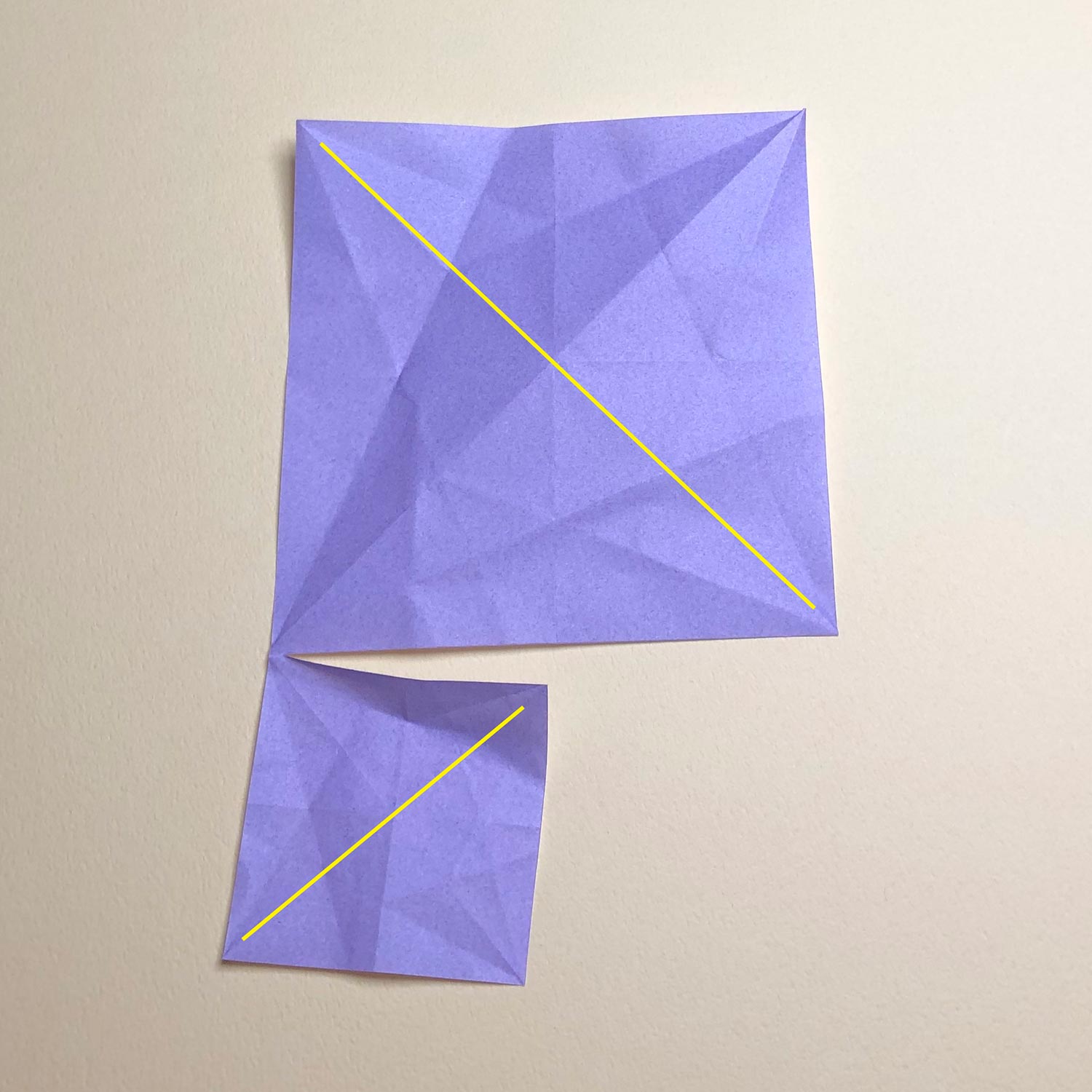

黄色い線が”つばさ”になるところです。

確認しながら折っていきましょう。

”鶴の向き”を確認し終えたら、

いよいよ拾餌(えひろい)を折っていきます。

「自分で挑戦してみたい!」という方は、

ここから先は、折り方の手順になりますので、見ないようにすることをおすすめします!

折り方をご覧になる方は、次のページへお進みください!