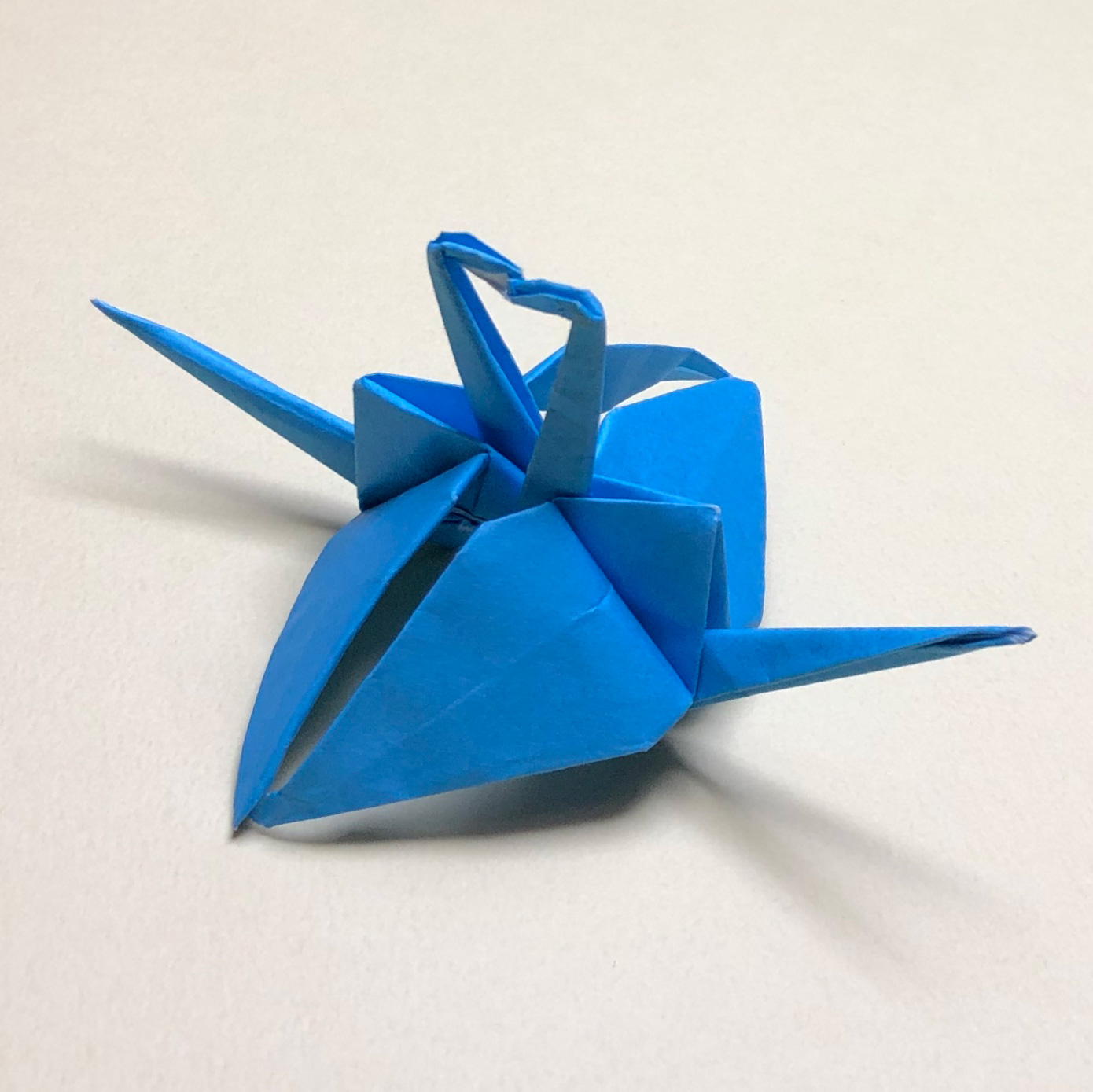

【連鶴】相生(あいおい)

相生(あいおい)は、

1797年に発行された『秘伝千羽鶴折形』に掲載されている連鶴”49種”の中のひとつです。

On the other pages, there is how to fold this model in English.

Please check the link below.

— 総合難易度 —

☆9:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・

— 項目別 —

切れやすさ:☆☆☆☆☆

ふくざつさ:☆☆☆☆・

折りにくい:☆☆☆☆☆

相生(あいおい)は、

2羽の鶴が、”くちばし”と”つばさ”で、繋がりあう連鶴になります。

非常に折りづらいモデルになるので、慎重に折っていきましょう!

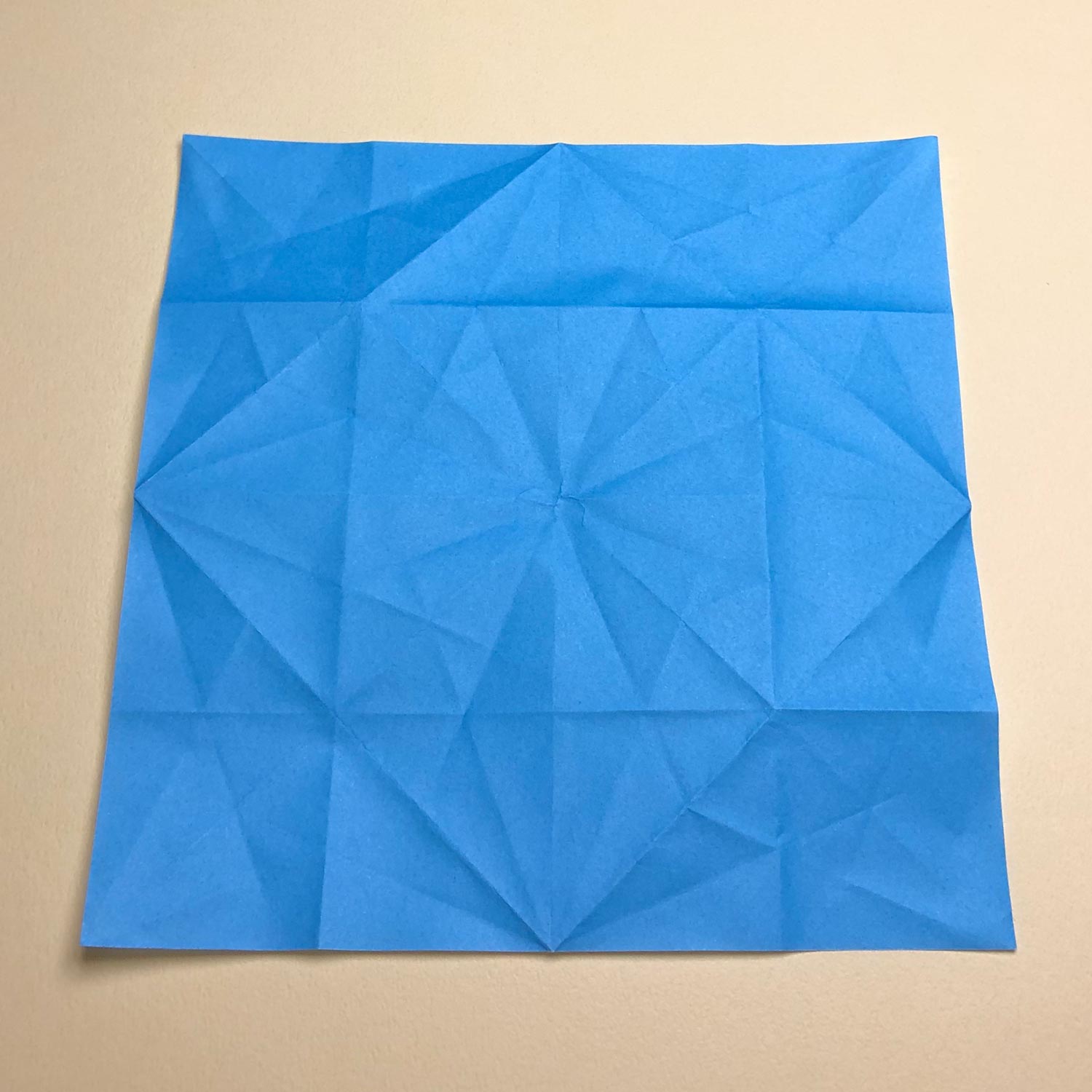

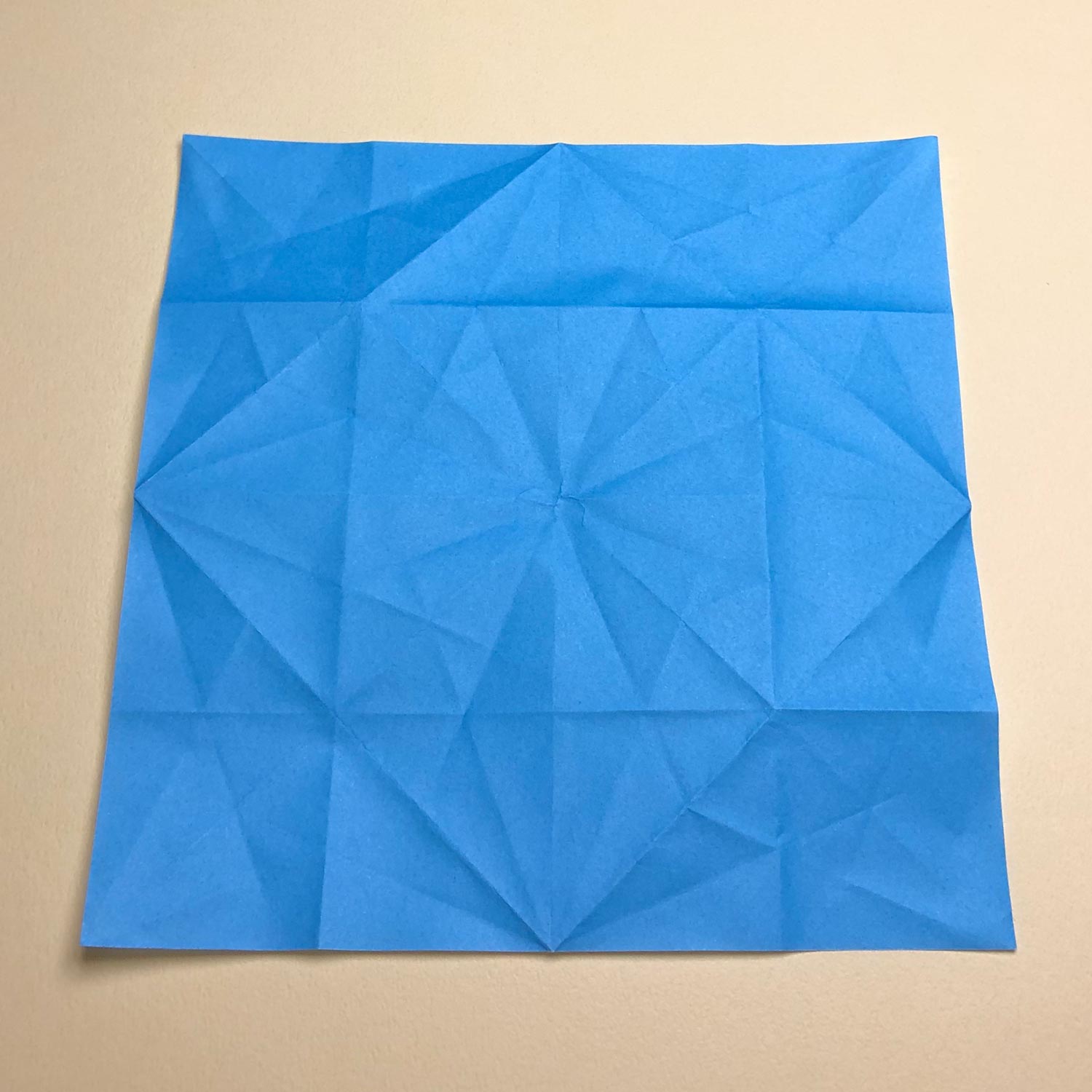

相生(あいおい)の完成イメージ

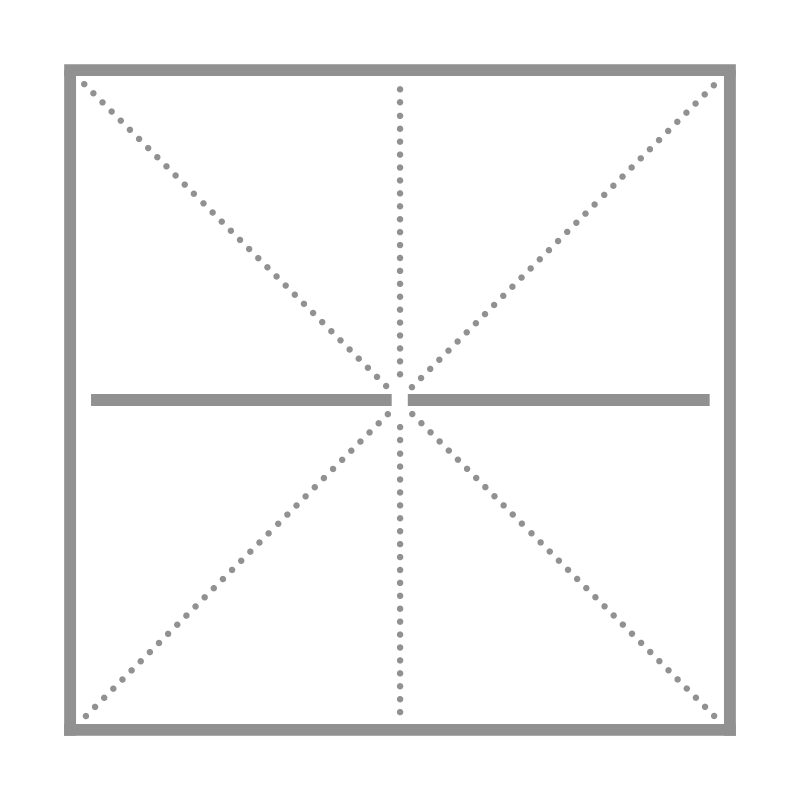

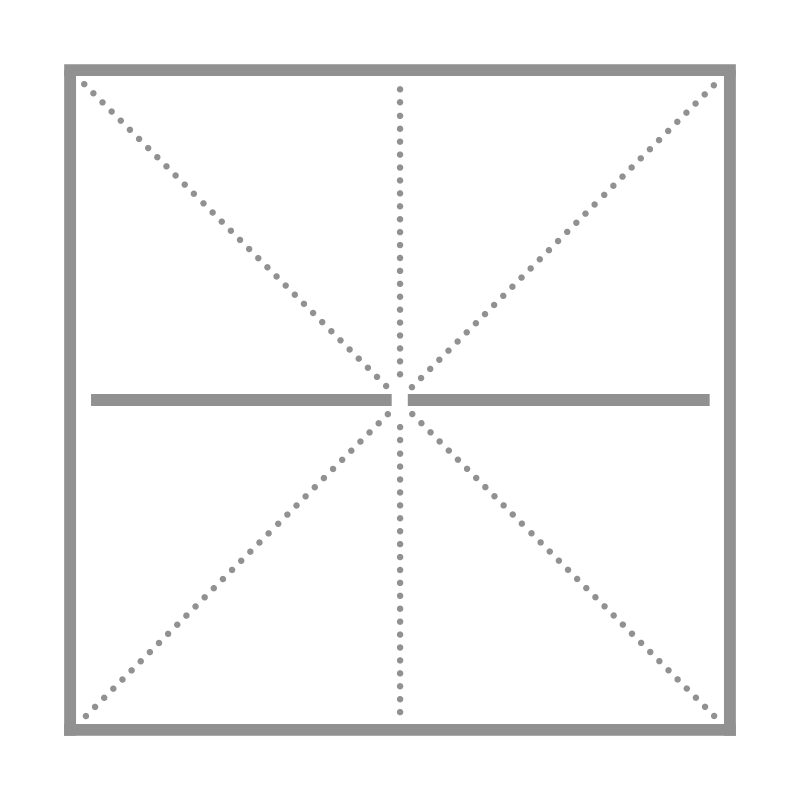

相生(あいおい)の折り図

<参考>『秘伝千羽鶴折形』1797年

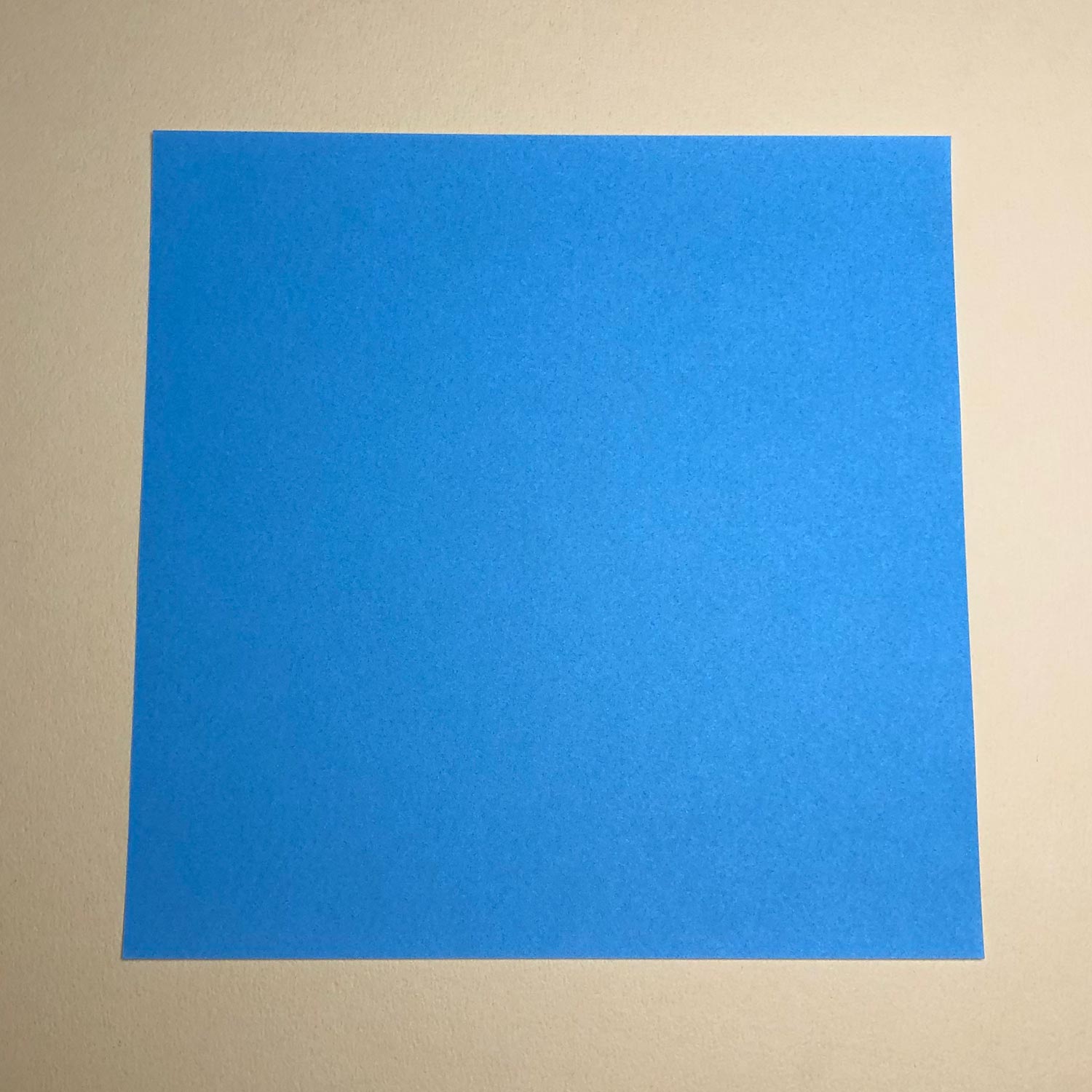

折り紙の準備

【サイズ】

15cmの折り紙。

または、それより大きいもの

今回使用している折り紙は、17.5cmの片面折り紙になります。

ほかの連鶴とは違った方法で紙を折りたたみながら折るため、

大きめの折り紙を使うと、折りやすくなるのでおすすめです!

一枚折り紙を用意しましょう。

これで、相生(あいおい)の折り紙の準備は完了です!

折り目をつけていこう

つなぎ目を切れにくくするには

連鶴は、

紙を切る前に、”鶴の基礎となる部分”の折り目をつけることが大切です。

先に紙を切ってしまうと、折り目をつけている時に紙が切れてしまうことがあるので、

ここでしっかりと折り目をつけておきましょう!

相生(あいおい)は、

”連鶴用の鶴の折り方”をベースに、特殊な方法で紙をたたみながら折っていきます。

そのため、本ページを参考に折り目をつけていきましょう!

”連鶴用の鶴の折り方”は、下記ページにてご紹介しております。

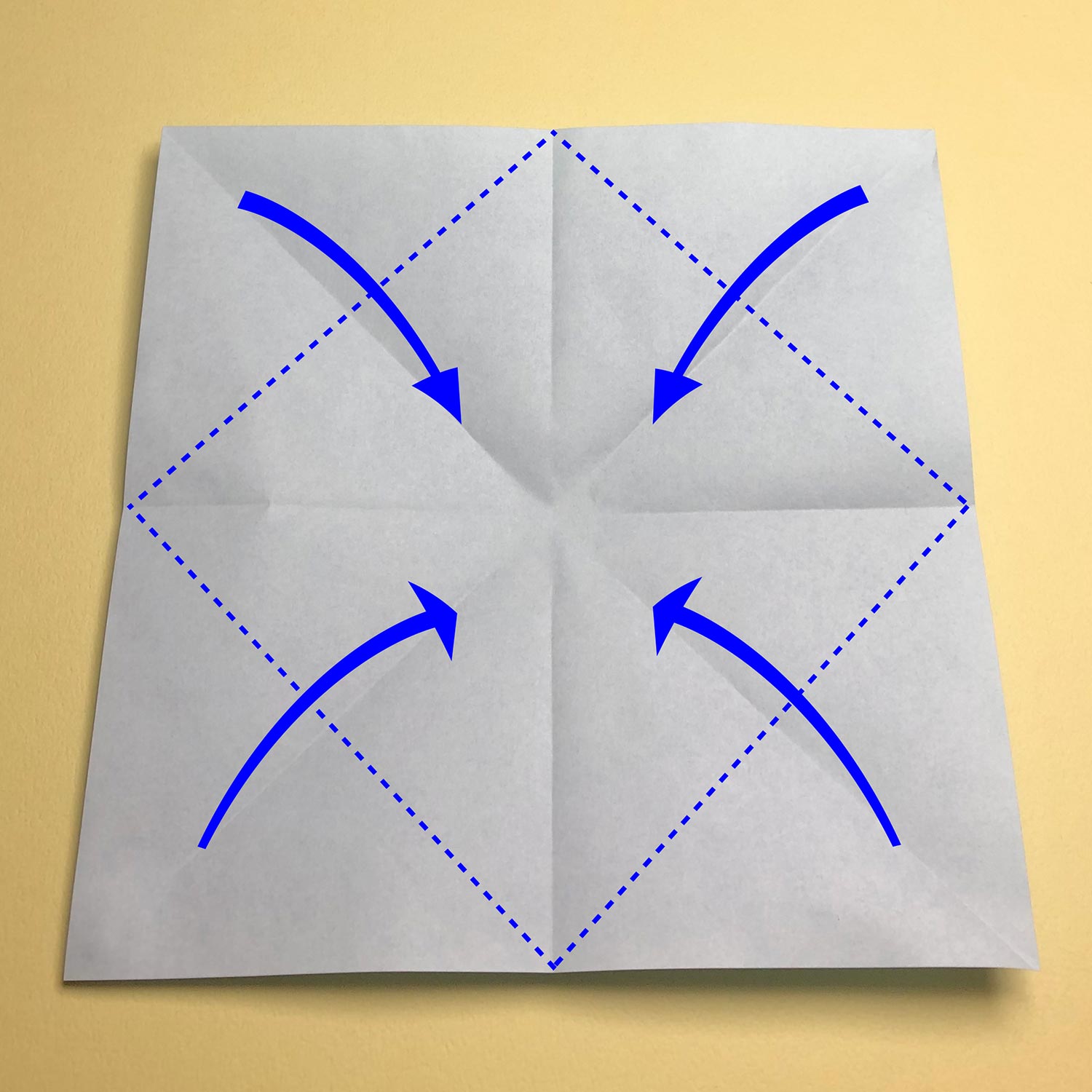

相生(あいおい)は、写真のように折り目をつけていきますが、

つなぎ目が中心部分に来るため、

しっかり折り目をつけると、つなぎ目が切れやすくなってしまいます。

そのため、中心部分に折り目がつかないようにしていきましょう。

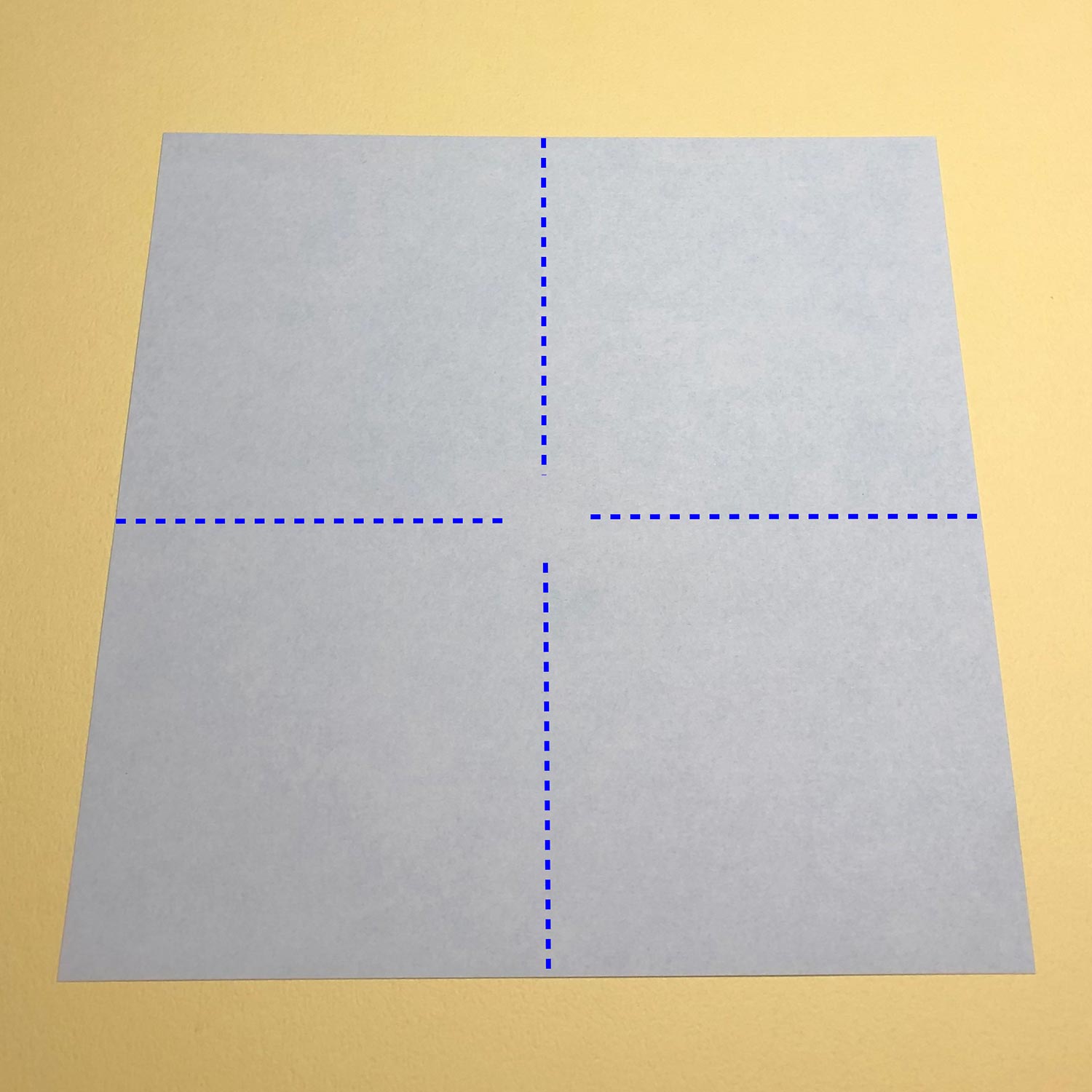

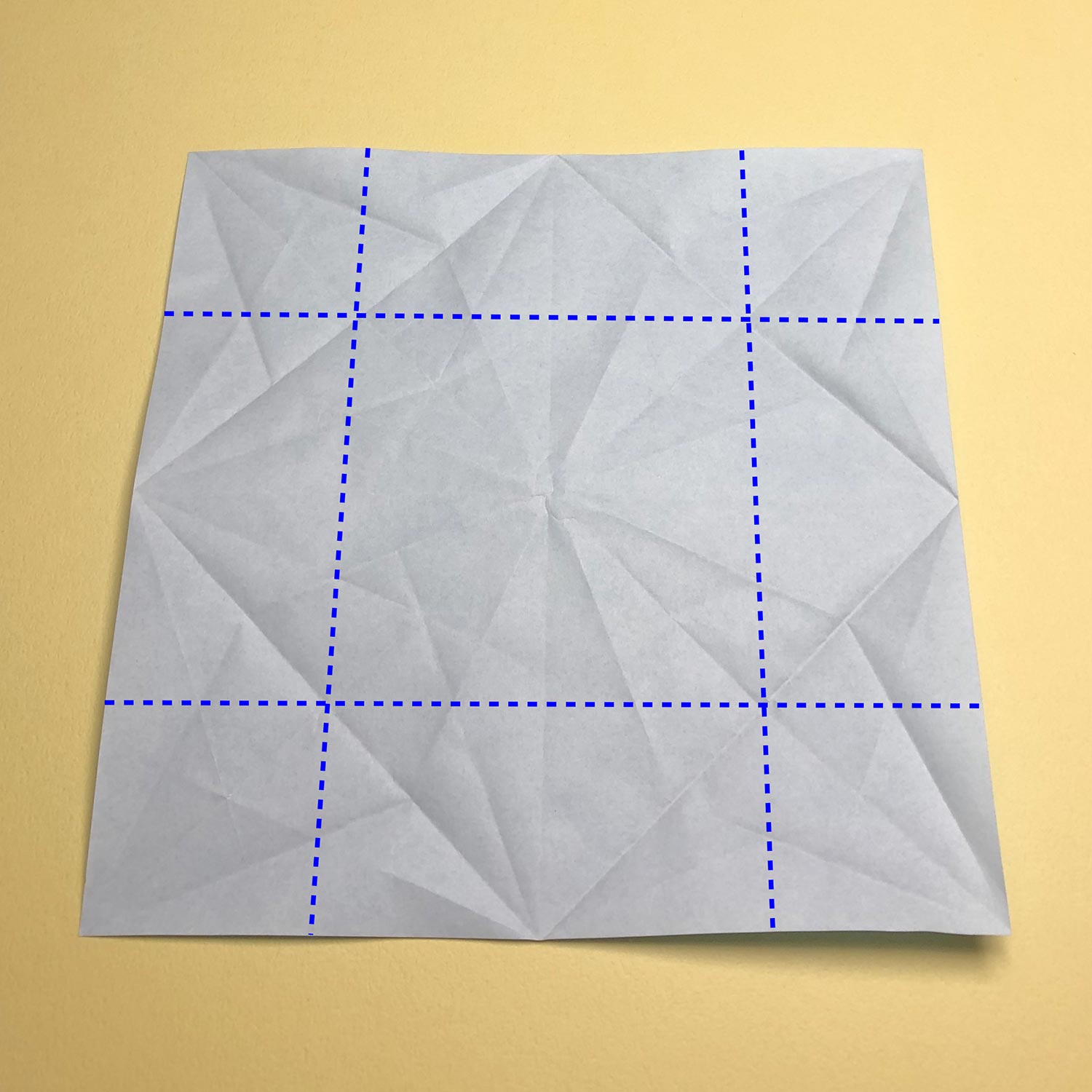

中心部分に折り目がつかないように、

折り紙を”たて”と”よこ”で、それぞれ半分に折ります。

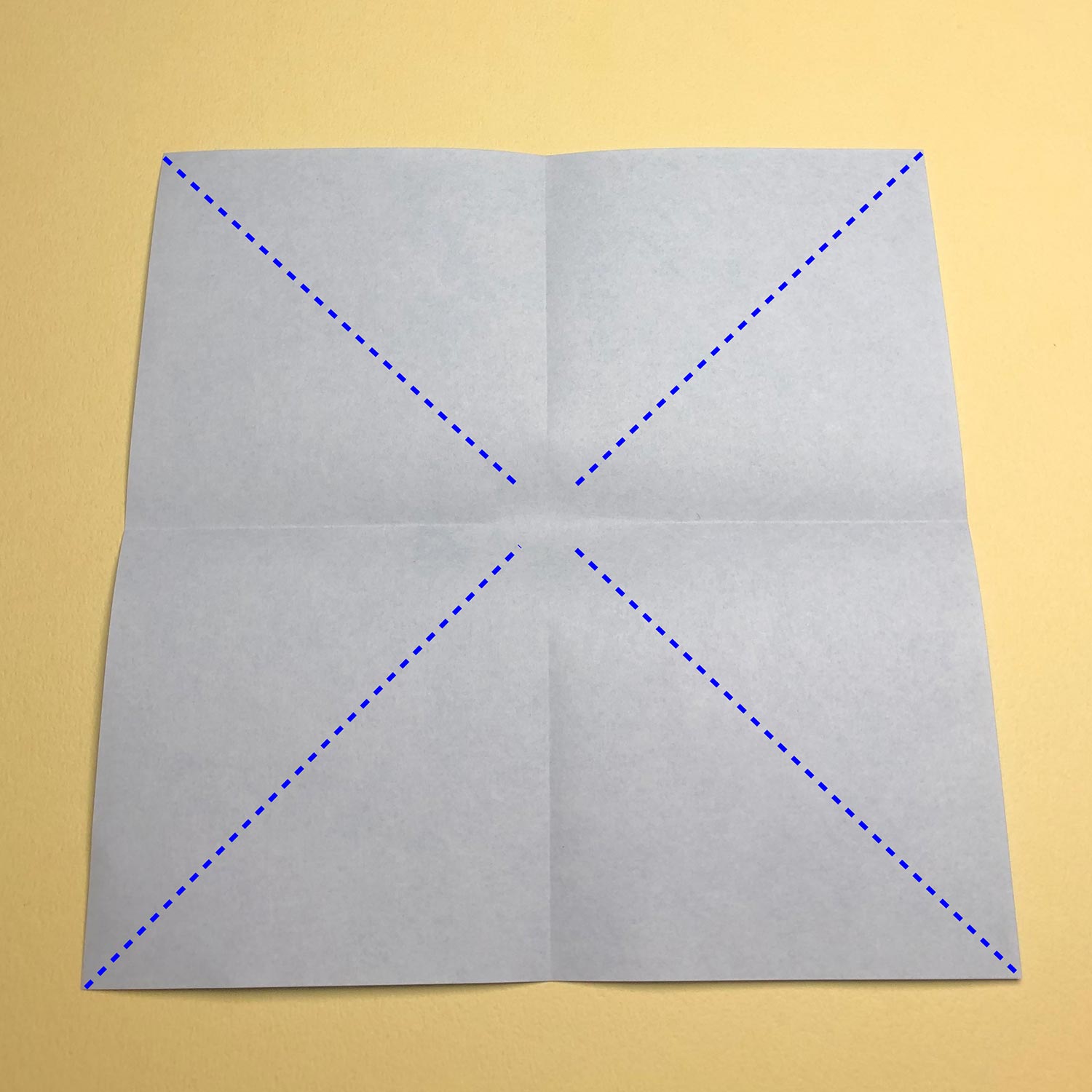

斜めの折り目も、同様につけていきましょう。

このように、折り目が中心につかないようにしていきます。

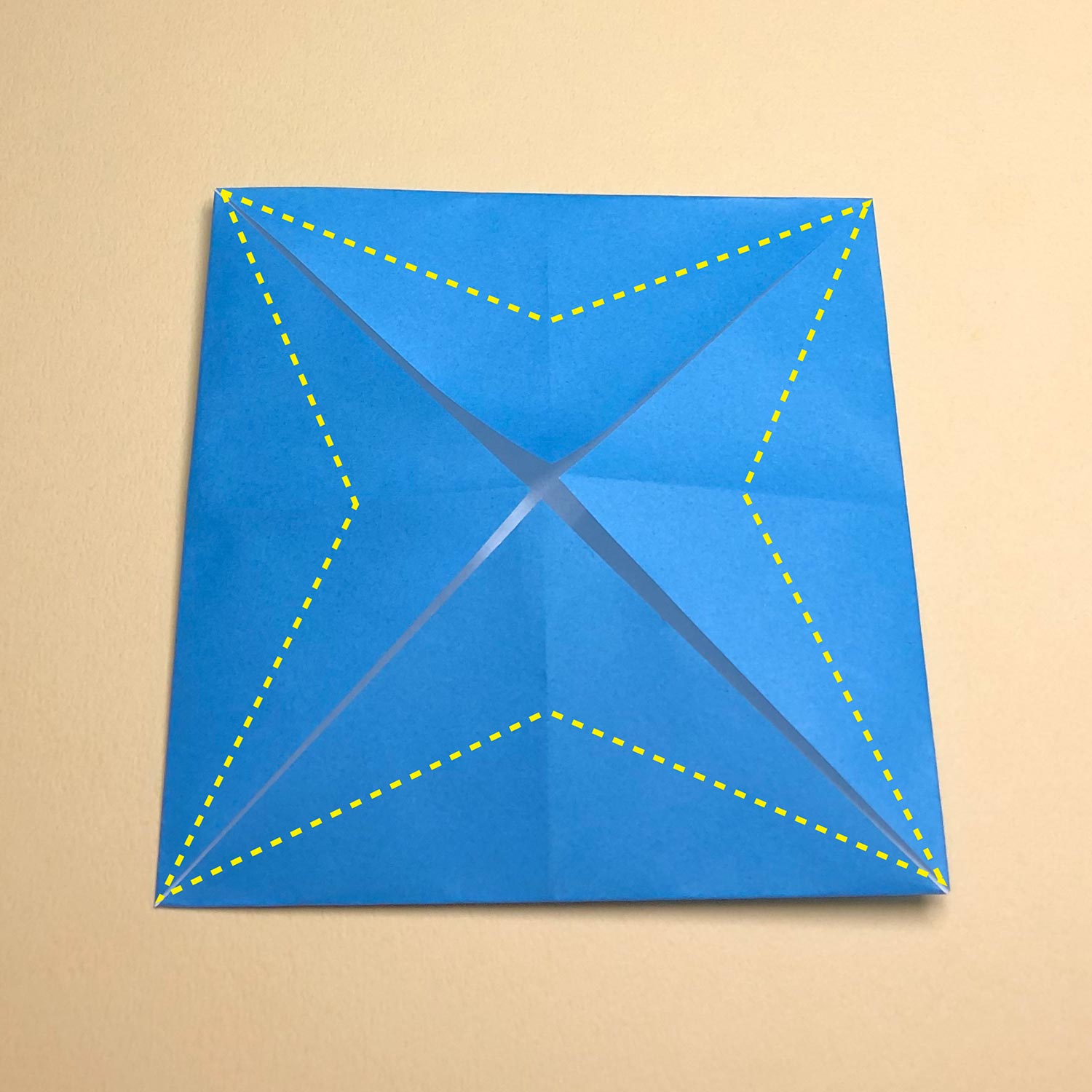

続いて、写真のように紙を折りたたみます。

このように折りたたみます。

点線のところで折り目をつけましょう。

折り目をつけ終えたら、裏返します。

中心部分を避けながら、

点線のところで折り目をつけていきましょう。

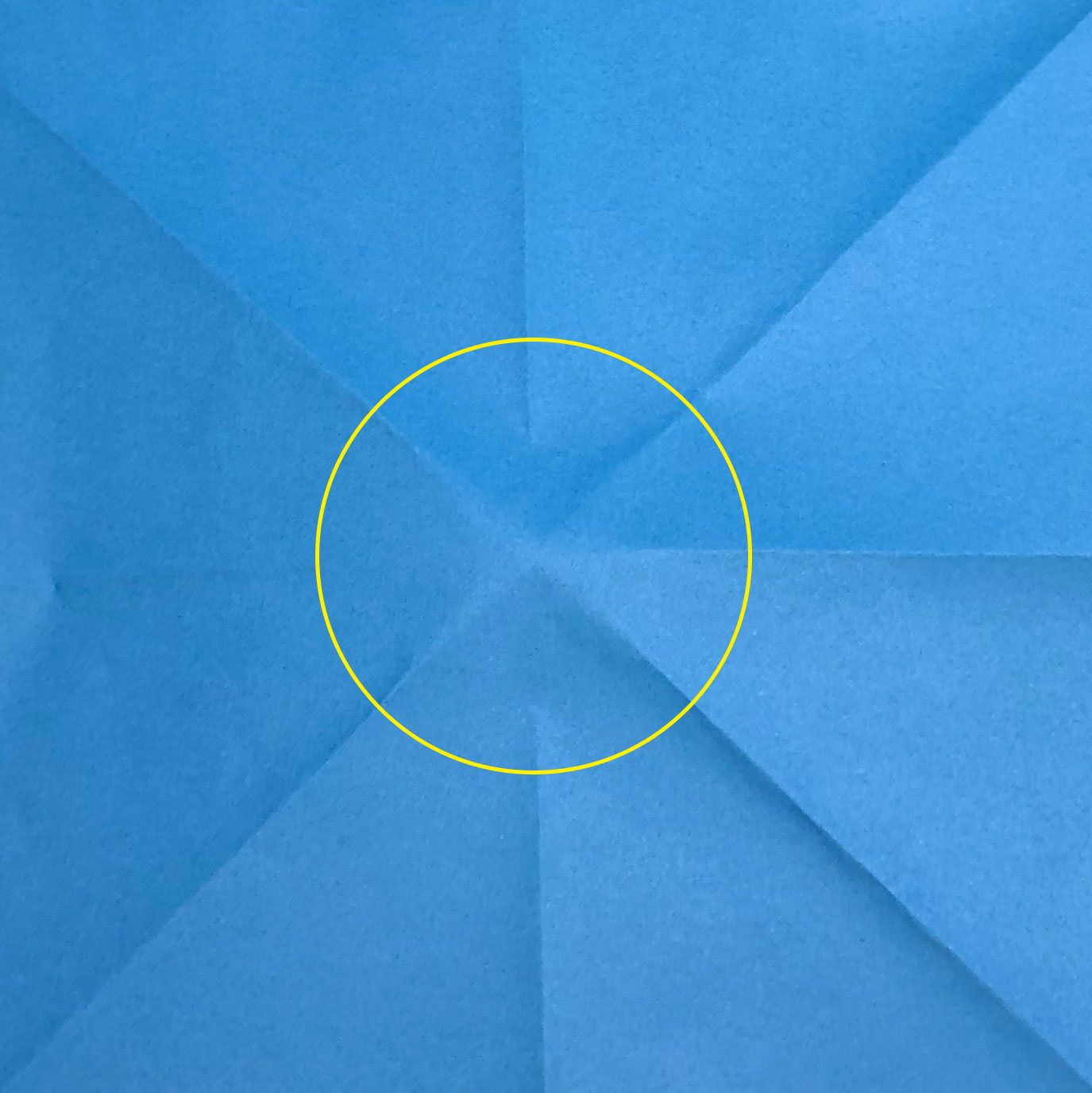

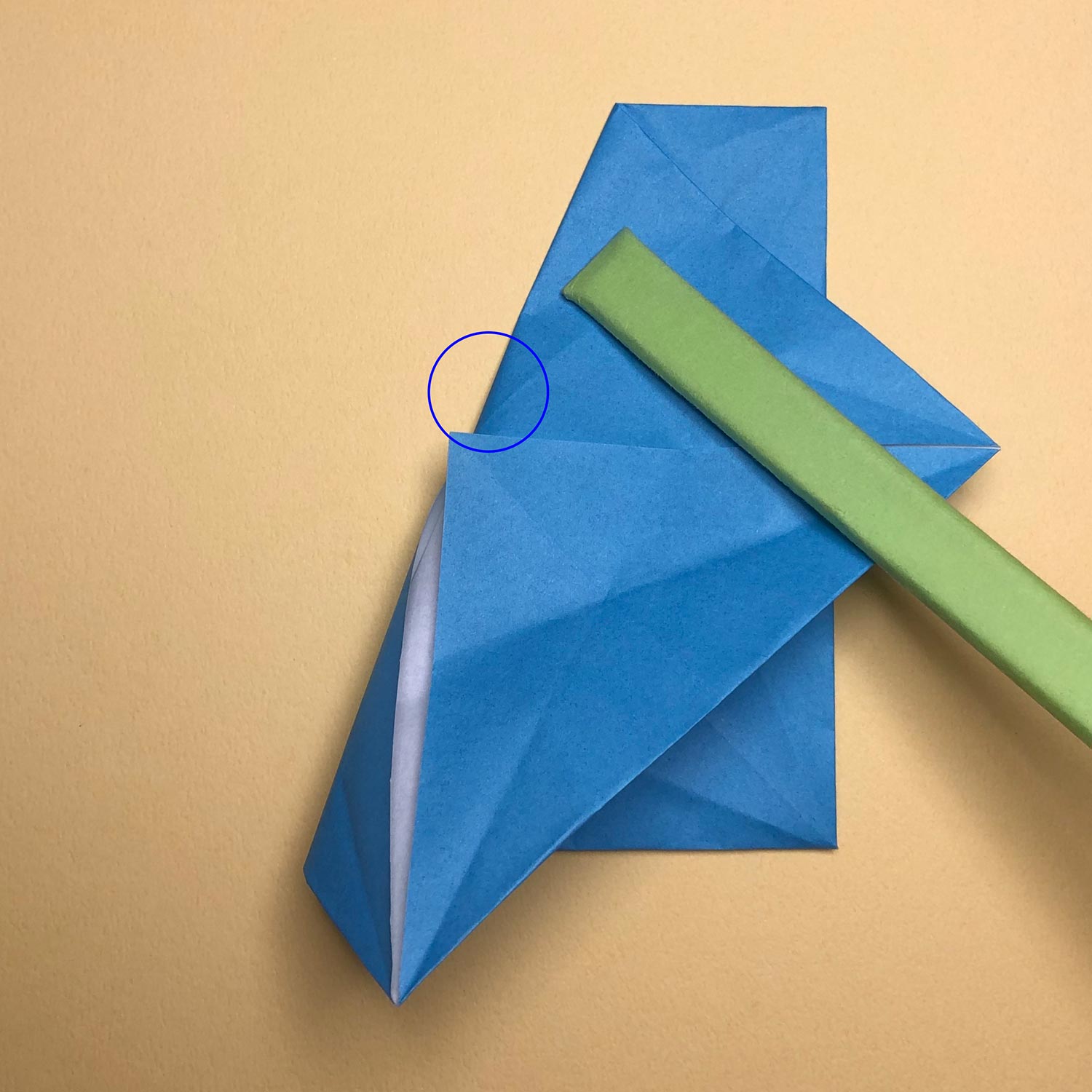

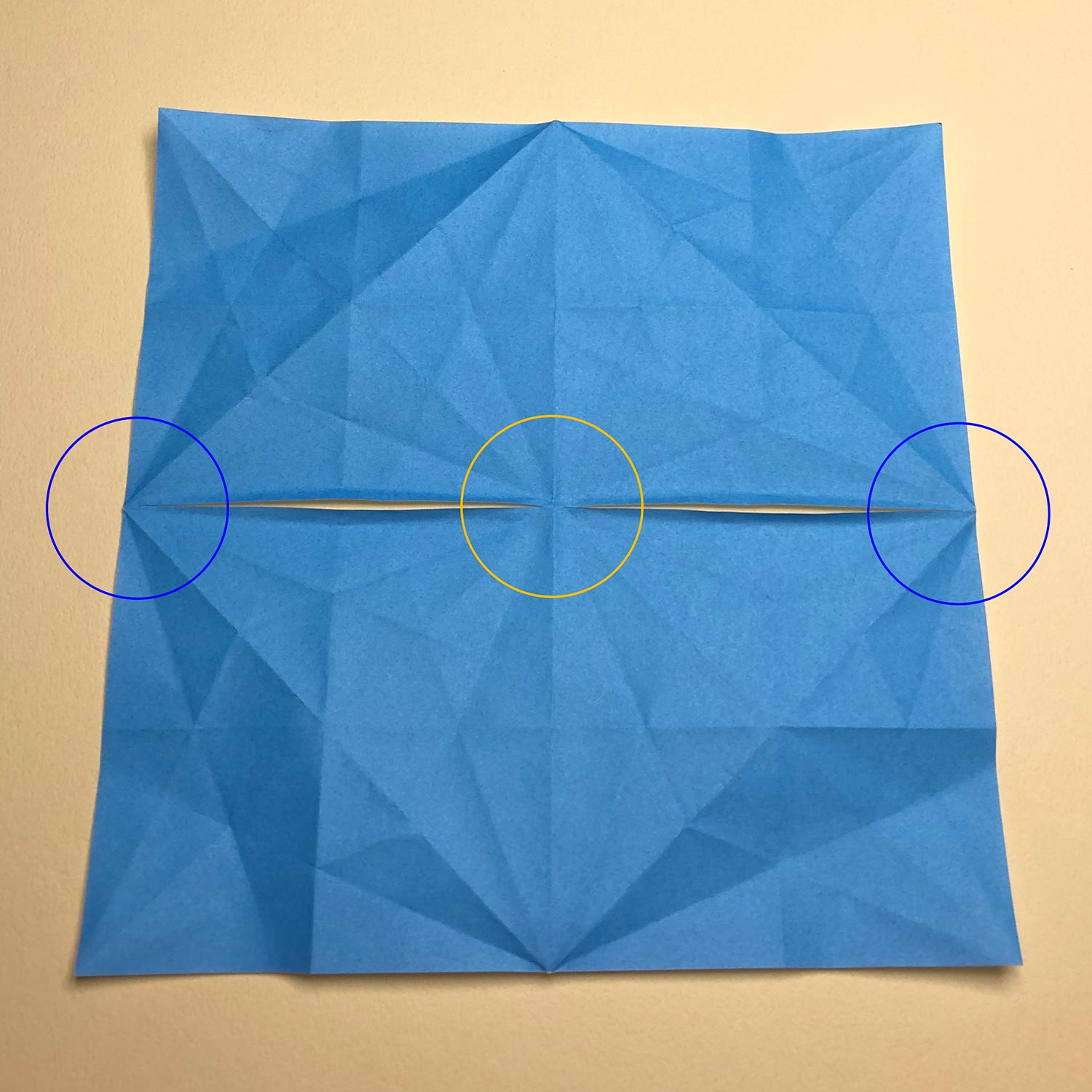

このように折り目をつけ、青い丸のあたり(中心部分)は折り目がつかないようにします。

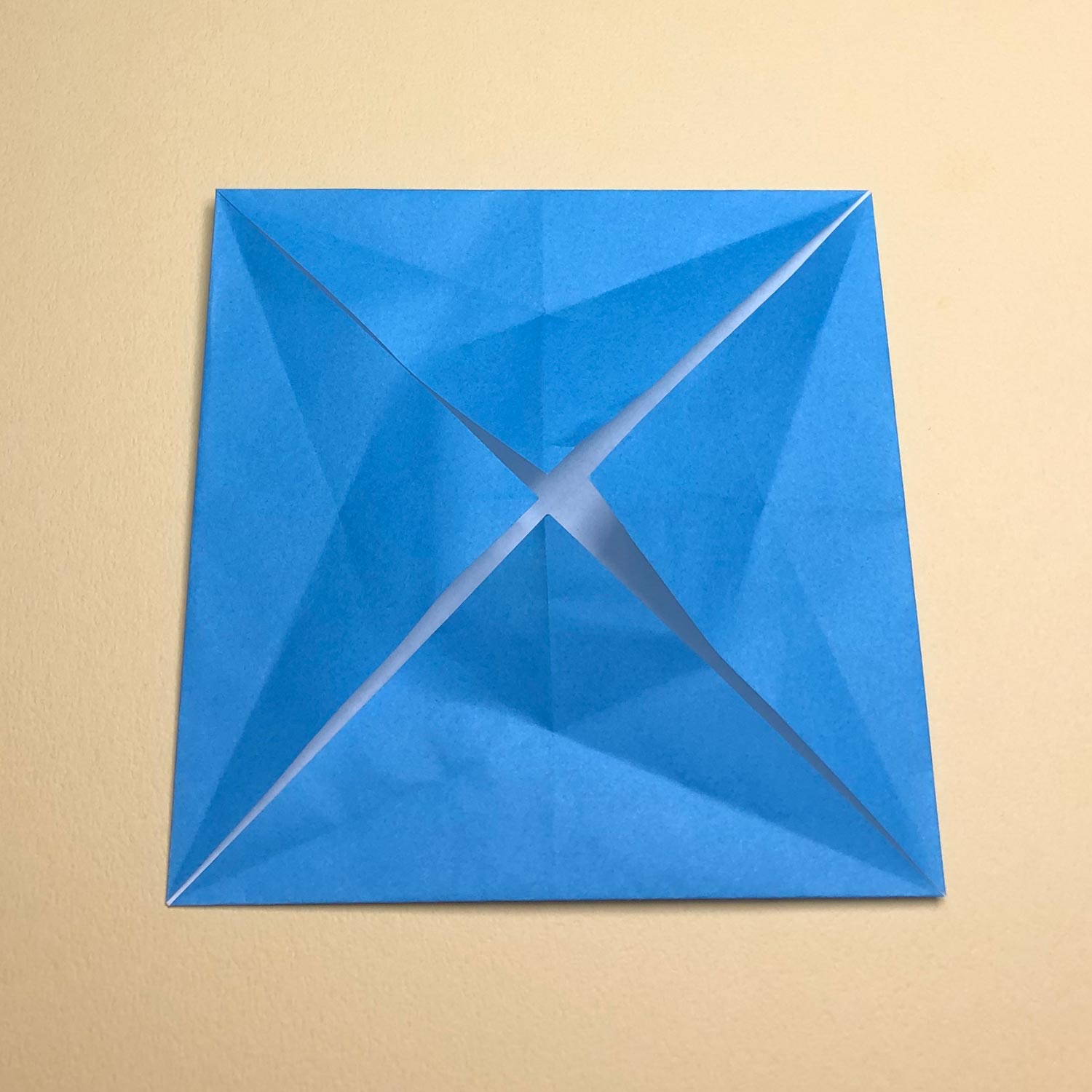

もう一方も、このようにめくって折り目をつけましょう。

残りの6か所も、同様に折り目をつけていきます。

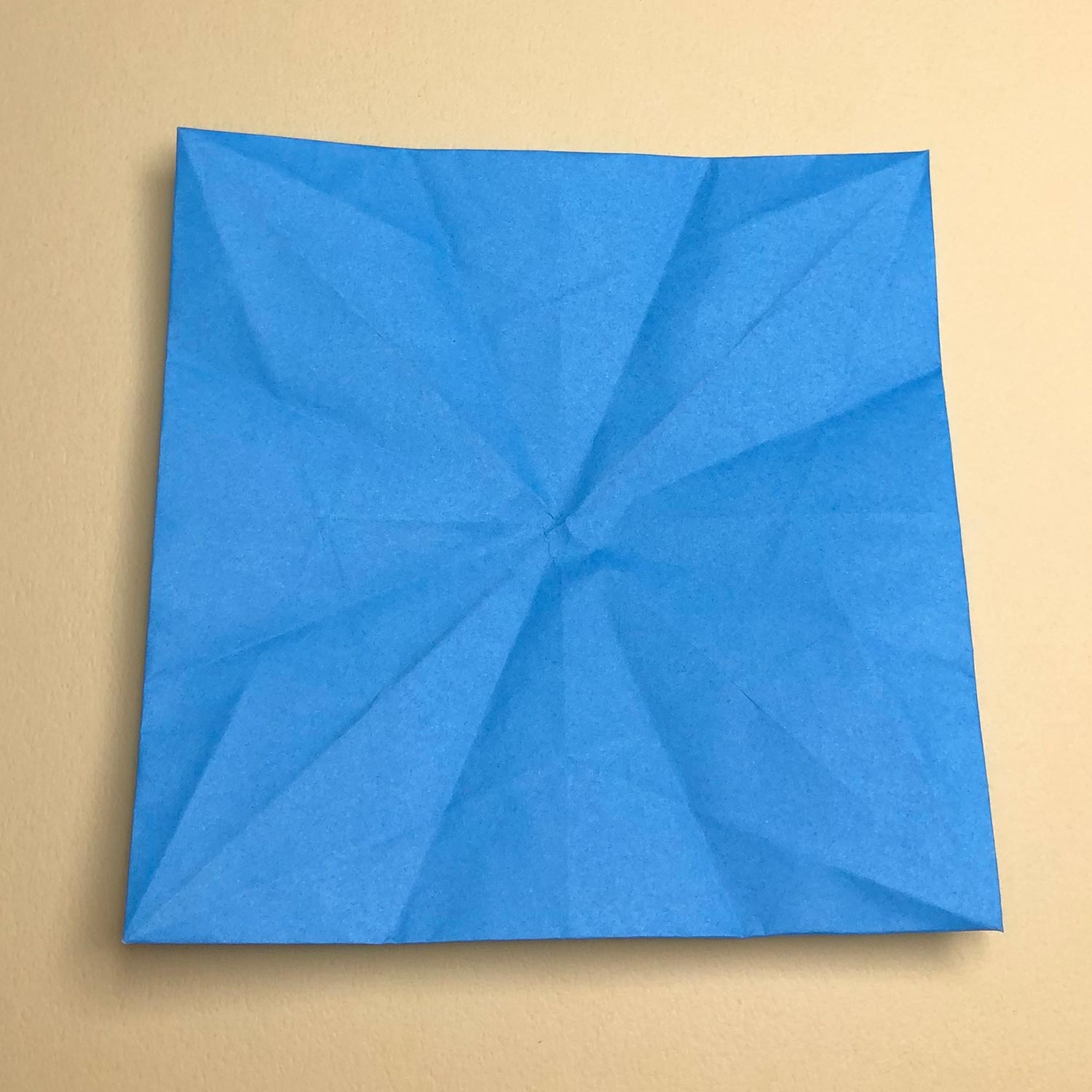

すべて折り目をつけるとこのようになります。

折り目をつけ終えたら、紙を広げましょう。

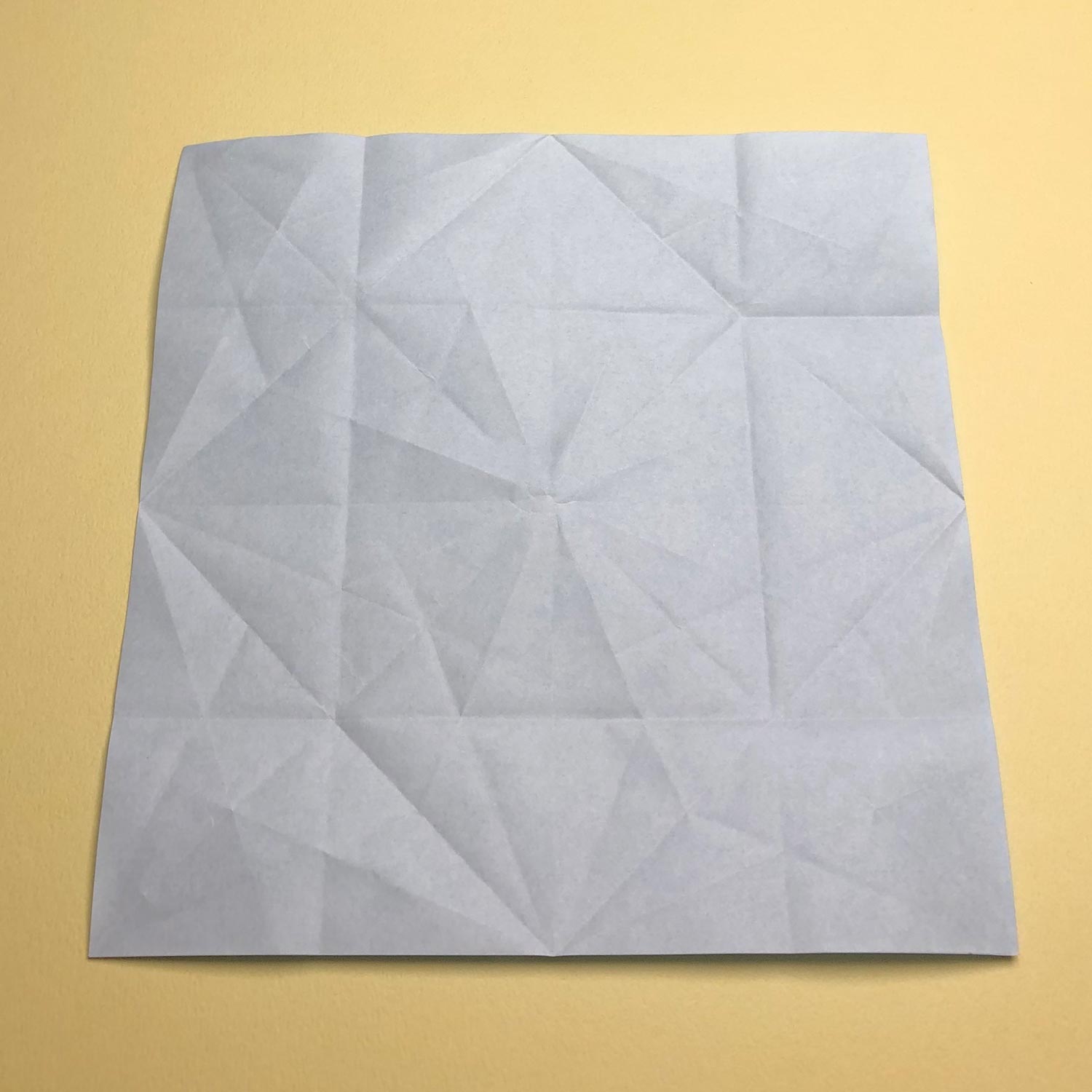

紙を広げたら、点線のところで折り目をつけます。

折り目をつけるとこのようになります。

これで、相生(あいおい)の折り紙の準備は完了です。

折り紙を切っていこう

折り目をつけ終えたら、折り図通りに紙を切っていきましょう!

相生(あいおい)の折り図

<参考>『秘伝千羽鶴折形』1797年

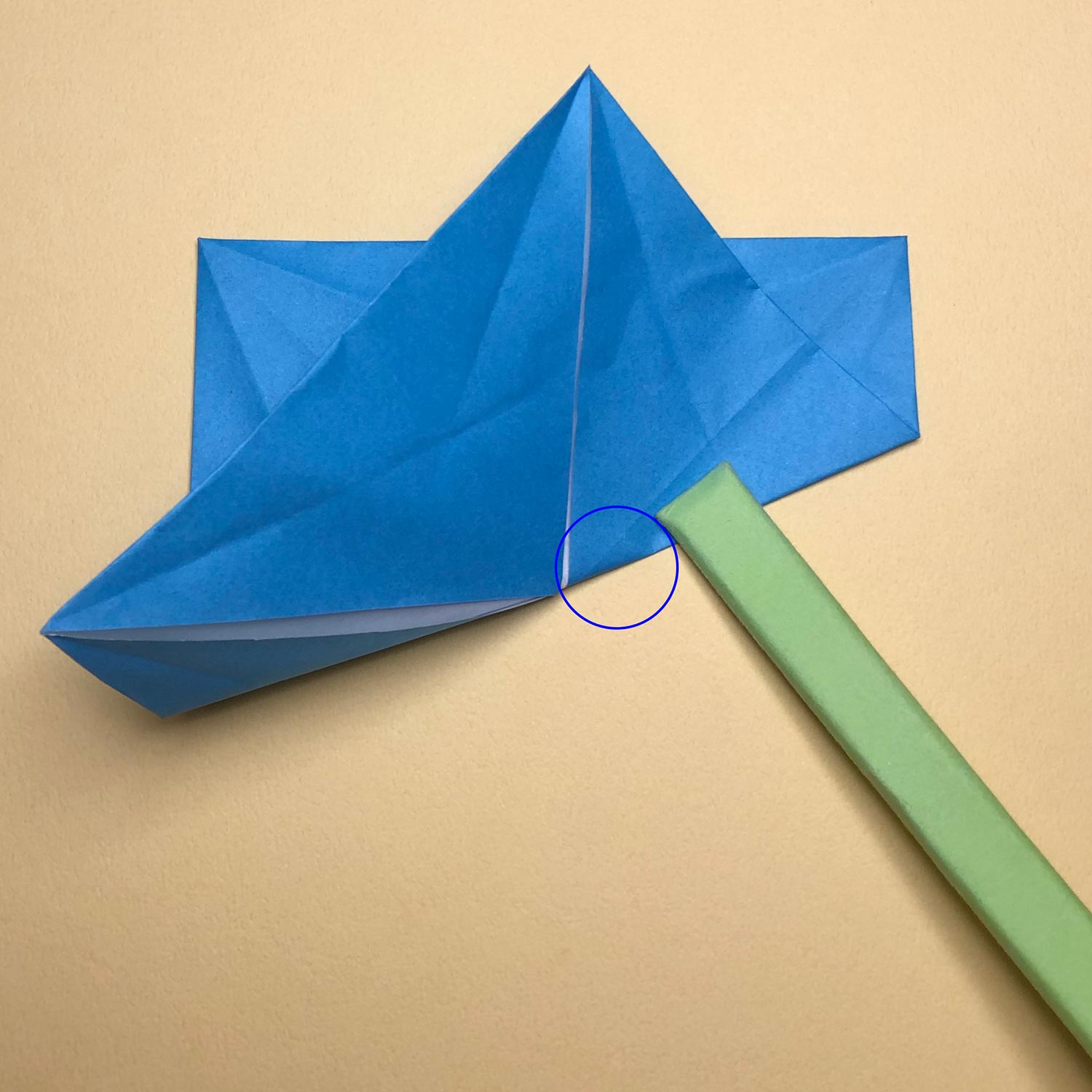

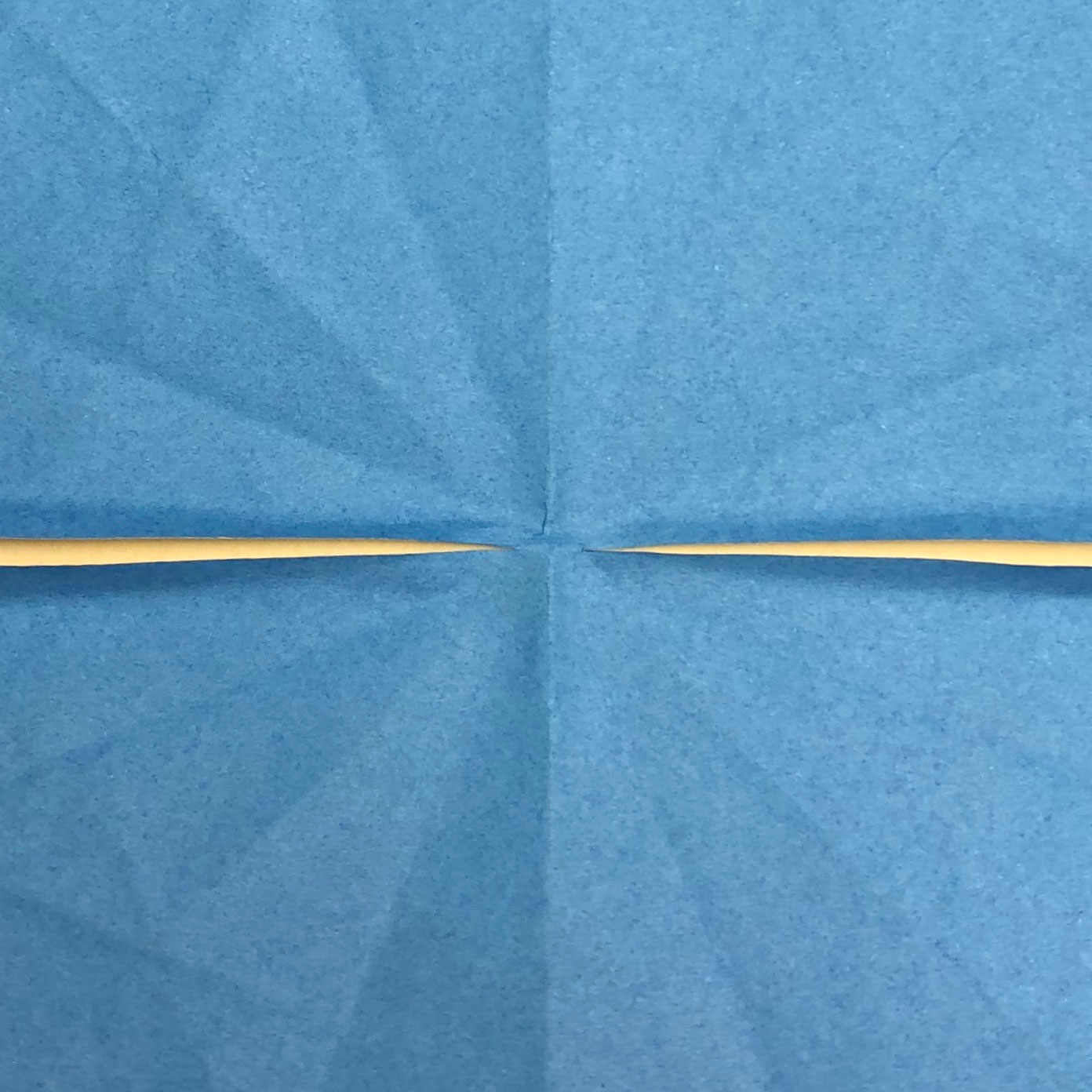

折り図通りに紙を切るとこのようになります。

切れ目部分の拡大がこちらです。

今回使用しているのは、17.5cmの折り紙になるので、

中心部分は、2+2=4mmほど残してあります。

中心部分は、つなぎ目を残しすぎると、切れ目が入りやすくなるので、

長すぎず短すぎずの長さにしましょう。

端のつなぎ目の拡大写真がこちらになります。

こちらは、3mmほど残してあります。

鶴の向きを確認しよう

鶴の向きを確認する

連鶴は、鶴の向きを確認しながら折っていくことが大切です。

当サイトでは、

”つばさ”になるところを目印にして、折り進めていきますが、

”くちばし・しっぽ”になる部分を目印にしても、問題なく折ることが出来るので、

どちらかを目印に折り進めていきましょう。

わかりやすいように、裏面に薄く印をつけておくと、

間違えずに折ることができるのでおすすめです。

オレンジの丸の部分が”くちばし”になり、

両側の青い丸の部分が”つばさ”になります。

確認しながら折っていきましょう。

”鶴の向き”を確認し終えたら、

いよいよ相生(あいおい)を折っていきます。

「自分で挑戦してみたい!」という方は、

ここから先は、折り方の手順になりますので、見ないようにすることをおすすめします!

折り方をご覧になる方は、次のページへお進みください!